レストランで食べた、完璧なミディアムレアのステーキ。あの感動を自宅で再現しようとしたはずなのに、フライパンの上にあるのは、なぜか硬く、灰色の残念な肉の塊…。しっとりジューシーであるべき鶏むね肉が、いつもパサパサになってしまう…。

料理好きなら、一度はこんな壁にぶつかった経験があるのではないでしょうか。私自身もかつては、レシピ通りに作ったステーキが灰色になる失敗を何度も繰り返していました。しかし、ある「科学的な法則」を理解してからは、その失敗が嘘のようになくなったのです。

プロの料理人と私たちの腕を隔てる最大の差は、秘伝のスパイスや高価な器具ではありません。それは、調理中に食材の中で何が起きているのか、その「なぜ?」を科学的に理解しているかどうかにあります。

「キッチンサイエンス(科学的調理法)」と聞くと、難解に聞こえるかもしれません。しかし、その本質は非常にシンプル。偶然の産物だった「おばあちゃんの知恵袋」を科学の言葉で解き明かし、誰でも狙った結果を再現可能にするための知識体系です。この記事は、あなたのための「キッチンサイエンスの教科書」。この記事で解説する原理は、日本調理科学会などの学術的知見や、ハロルド・マギー、J・ケンジ・ロペス=アルトといった、この分野の第一人者たちの研究に基づいています。

レシピの奴隷から脱却し、キッチンを支配する主へ。その第一歩を、ここから踏み出しましょう。

第1章 味と食感の3つの柱:フライパンの中で起きている見えざる反応

この章では、すべての料理の基礎となる科学的知識を解説します。ここで紹介する原理を理解すれば、あなたは新しい「レンズ」を手に入れることになります。そのレンズを通して見れば、焼く、煮る、炒めるといった日常の調理が、すべて意図的な化学反応のコントロールに見えてくるはずです。

焼き色の科学:メイラード反応 vs カラメル化——単なる「焦げ目」以上の意味

食欲をそそる「焼き色」は、調理において最も視覚的で、風味に最も大きな影響を与える化学反応の産物です。この香ばしい焼き色を生み出す反応には、大きく分けて2つの種類が存在します。この違いを理解することが、キッチンサイエンスの第一歩です。

メイラード反応:香ばしく複雑な風味の秘密

ステーキを焼いた時の香り、パンの黄金色の焼き色、ローストしたコーヒーの豊かなアロマ。これらすべてを生み出しているのが「メイラード反応」です。これは、食材に含まれるアミノ酸(タンパク質の構成要素)と還元糖が、加熱によって結びつくことで起こる、非常に複雑な化学反応の連鎖。あの抗いがたい「香ばしさ」と「うま味」の正体は、この反応によって生まれる無数の香り成分と褐色物質(メラノイジン)なのです。

この重要な反応を引き起こすには、コントロールすべき主要な条件があります。

- 温度: メイラード反応は100℃あたりから始まり、155℃前後で最も活発になります。ステーキに美しい焼き色をつけるためにフライパンをしっかり熱するのは、この温度帯に素早く到達させるためです。ただし、180℃を超え始めると、美味しい「焦げ目」は苦い「黒焦げ」へと変わり(炭化)、健康に悪影響を及ぼす可能性のある物質が生成されることも指摘されています。

- 水分: 水の沸点は100℃。つまり、食材の表面に水分がたっぷり残っていると、温度が100℃以上に上がりにくく、メイラード反応が阻害されてしまいます。肉を焼く前にキッチンペーパーで表面の水分を徹底的に拭き取るのは、効率的にメイラード反応を引き起こすための、科学的に極めて正しい手順なのです。

実は、糖の種類によってメイラード反応が始まる温度は異なります。例えば、果糖は110℃、ショ糖(砂糖)は160℃から。この知識は、調理を最適化する強力なツールになります。肉にハチミツ(果糖が主成分)やみりん(ブドウ糖を含む)を少量塗ると、より低い温度で、より早くメイラード反応を促進できるのです。これにより、内部を加熱しすぎずに理想的な焼き色を得ることが可能になります。和食の「照り焼き」は、単なる甘み付けだけでなく、効率的な焼き色付けという科学的合理性に基づいた、非常に優れた調理法と言えます。

カラメル化:砂糖が織りなす純粋で甘い魔法

プリンにかける琥珀色のカラメルソース、クレームブリュレのパリパリとした表面。これらは、もう一つの褐色化反応である「カラメル化」によって生み出されます。これは、砂糖(ショ糖)のみを高温(約160℃以上)で加熱した際に起こる反応。熱によって糖の分子が分解・再結合し、ナッツやバターのような香ばしい風味と、特有の甘苦い味わいを持つ新たな化合物を生成します。アミノ酸を必要としない点が、メイラード反応との決定的な違いです。

メイラード反応

- 必要な材料アミノ酸 + 還元糖

- 活発になる温度約155℃

- 主な生成物メラノイジン、香り成分

- 風味の特徴香ばしく複雑な旨味

- 代表的な料理例ステーキ、パンの焼き色

カラメル化

- 必要な材料糖のみ

- 活発になる温度約160℃以上

- 主な生成物カラメラン等、香り成分

- 風味の特徴甘く、ほろ苦い

- 代表的な料理例カラメルソース、べっこう飴

ステーキを焼くときはメイラード反応を最大化し、玉ねぎを飴色に炒めるときはカラメル化とメイラード反応の両方を引き出す。どちらの反応を、どの程度引き出すか意識的に選択することこそが、受動的にレシピに従う調理から、能動的に風味を設計する「科学的調理」への転換点なのです。

タンパク質の変容:肉から卵まで、完璧な柔らかさを支配する

ステーキが硬くなる、鶏肉がパサつく…。料理の失敗のほとんどは、実はタンパク質の過度な加熱が原因です。タンパク質を、きつく巻かれたバネのようなものだと想像してみてください。これが自然な状態です。ここに熱を加えると、バネはほどけ始めます。これが「熱変性」。さらに熱を加え続けると、ほどけたタンパク質同士がガチガチに絡み合い、内部に保持していた水分を外に搾り出してしまいます。これが「凝固」です。

この一連のプロセスこそが、肉が加熱によって固くなり、色が変わる理由。そして、過度な凝固が、うま味成分を豊富に含んだ肉汁を奪い去り、硬くパサパサした食感を生み出す元凶なのです。

「肉は焼く前に常温に戻す」という常識と、「いや、冷たいまま焼くべきだ」という新しい科学的アプローチ。一見矛盾するこの2つの主張は、目的の違いから生じています。前者はプロが分厚い肉を焼く際の「焼き時間の短縮」が目的。後者は家庭で薄めの肉を焼く際の「内部の過加熱防止」が目的です。

どちらが絶対的に正しいというわけではありません。しかし、家庭用の一般的な厚さのステーキ肉なら、あえて冷たいまま焼くことで中心温度の上昇を緩やかにし、焼きすぎの失敗を防ぎやすくなる、という科学的なメリットがあります。目的によって最適な手法は変わるのです。この事実を知ることで、あなたは状況に応じて最適な方法を論理的に選択できるようになります。

完璧な火入れのための「重要温度マップ」

タンパク質は、種類によって変性・凝固する温度が異なります。この「温度マップ」を頭に入れておけば、食材のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

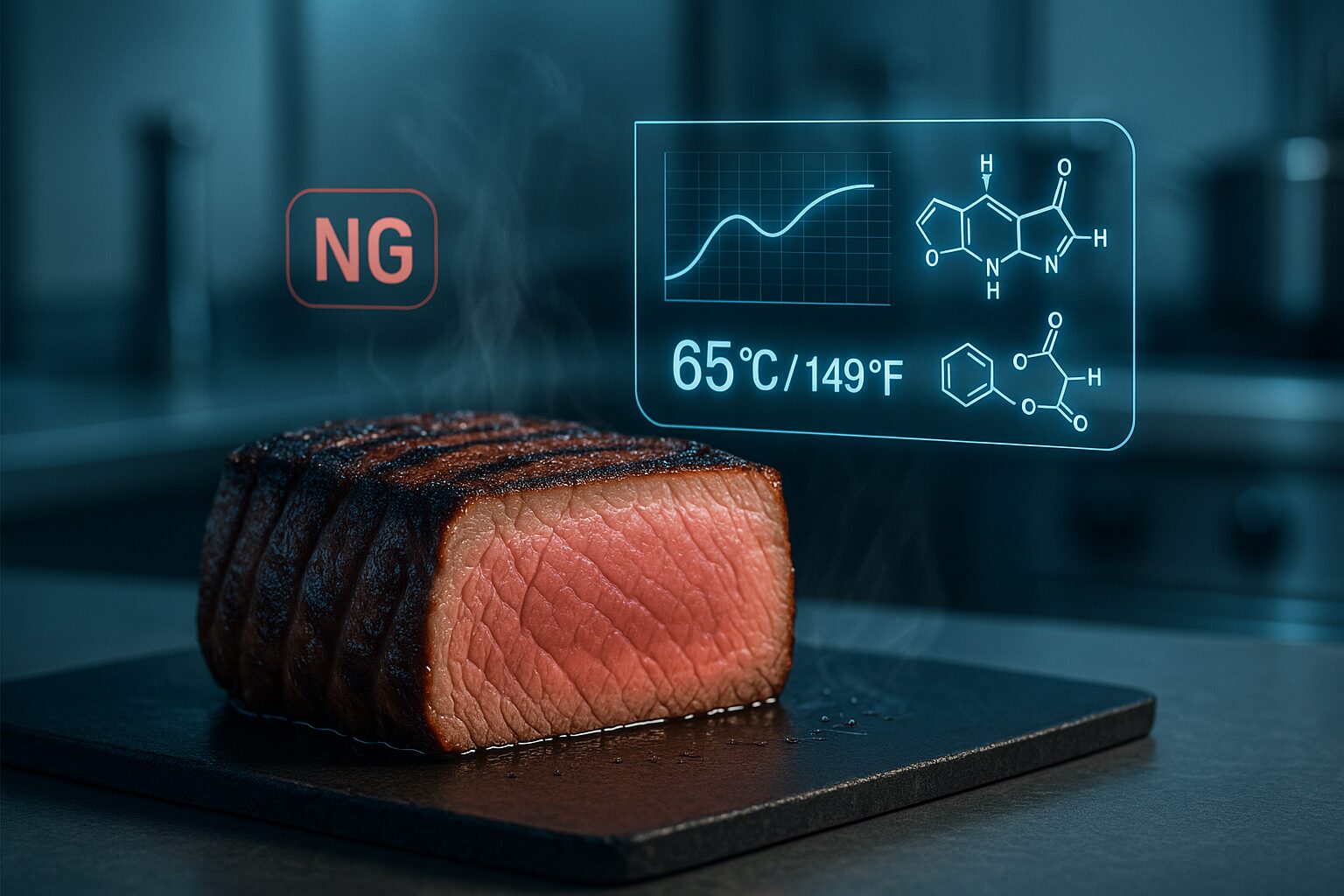

特に重要なのが65℃というデッドラインです。ここを超えるとタンパク質の収縮が激しくなり、大量の肉汁が流れ出てしまいます。これこそが、肉がパサつく科学的な元凶。この「65℃の壁」をいかに超えさせずに中心部まで火を通すかが、完璧な火入れの鍵となります。

熱の物理学:コンロとオーブンはどのように機能しているか

調理器具を使いこなすには、熱の伝わり方を知っておくと便利です。熱の伝わり方には3つの基本形態があります。

- 伝導:熱が直接的な接触によって伝わること。熱いフライパンがステーキに触れて焼き色をつけるのが典型例です。

- 対流:空気や液体といった流体の動きによって熱が運ばれること。オーブン内の熱風や、鍋の中の熱湯がこれにあたります。

- 放射(輻射):電磁波によって熱エネルギーが直接伝わること。グリルの上火や、炭火の赤外線がこの原理を利用しています。

これらの知識は、「なぜコンベクションオーブンは早く焼けるのか(対流を強制的に起こしているから)」といった日常の調理における判断を、より論理的にしてくれます。

第2章 精密調理の実践:低温調理(スーヴィード)の決定版ガイド

この章は、この記事の実践的な核となる部分です。現代の科学的調理法の中で最もポピュラーな技術である低温調理を、特にあなたが最も懸念しているであろう「安全性」に重点を置き、公的機関のデータに基づいて、絶対的な権威性と信頼性をもって解説します。

なぜ低温調理は料理のゲームチェンジャーなのか

低温調理(フランス語で「真空調理」を意味するスーヴィード)とは、食材を真空(またはそれに近い状態)で密封し、厳密に温度管理されたお湯の中で加熱する調理法です。この調理法がもたらす科学的な利点は、まさに革命的です。

- 「温度勾配」の撲滅:従来の調理法の最大の敵は、中心部と表面の大きな温度差、すなわち「温度勾配」でした。低温調理では、お湯の温度そのものを目標とする芯温(例:ミディアムレアなら55℃)に設定するため、食材が設定温度以上に加熱されることは決してありません。中心から表面までが均一に、完璧な火入れ状態に仕上がります。

- 完璧な水分と風味の保持: 食材を袋で密封するため、加熱中に水分や揮発性の高い香り成分が逃げ出すのを防ぎます。これにより、従来の調理法では考えられないほどジューシーで、風味豊かな仕上がりになります。

- 硬い肉の魔法のような変化: 正確な温度を長時間維持できるため、筋肉繊維を加熱しすぎることなく(65℃の壁を越えることなく)、硬い結合組織「コラーゲン」を、とろけるように滑らかな「ゼラチン」に変える魔法の反応を最大限に引き出すことができます。

従来の調理法では、ステーキの外周に火が通り過ぎた灰色の帯が必然的にできてしまう。低温調理は、その灰色の帯をなくすことができる。

交渉の余地なき安全性の科学:重要なのは「温度」と「時間」の組み合わせ

低温調理の安全性を考えるとき、多くの人が「75℃で1分間以上の加熱」という基準を思い浮かべるでしょう。しかし、この基準はあくまで高温調理を前提とした、誰でも安全を確保しやすい簡略化されたルールです。フライパンの上で肉の中心温度を正確に63℃で30分間維持するのは至難の業ですが、75℃まで上げれば1分で済むため、非常に分かりやすいのです。

食中毒の科学の核心は「殺菌 = 温度 × 時間」という関係性にあります。つまり、低い温度でも、その分長い時間をかければ、高温・短時間での加熱と同等以上の殺菌効果が得られるのです。これが、低温調理が安全性を確保する科学的根拠です。私たちが主にターゲットとすべき食中毒菌は、鶏肉ならカンピロバクターやサルモネラ属菌、牛肉(特にひき肉)なら腸管出血性大腸菌O157などです。

【低温調理、最大の落とし穴】

多くの初心者が「鶏むね肉は63℃で30分」という情報を見て、食材を63℃のお湯に入れて30分タイマーをセットし、引き上げてしまいます。しかし、これは極めて危険な誤解です。

厚生労働省などの公的機関のデータは、例えば厚さ3cmの鶏むね肉の場合、中心が63℃に達するまでに約70分かかることを示しています。殺菌に必要な「30分」という時間は、この70分が経過した「後」に開始されなければなりません。つまり、安全な合計時間は100分に及ぶのです。

「調理時間 ≠ 殺菌時間」という事実を絶対に忘れないでください。正しい方程式はこれです。

安全な調理時間 = ①中心温度到達時間 + ②殺菌維持時間

究極の安全リファレンス:食肉の殺菌時間・温度ガイド

では、具体的にどの温度で、どれくらいの時間加熱すれば安全なのでしょうか。この表は、厚生労働省や食品安全委員会のガイドラインに基づいた、サルモネラ菌などを安全なレベルまで減少させるために必要な「②殺菌維持時間」を示したものです。ブックマークして、調理のたびに参照してください。

| 中心温度 | 鶏肉・豚肉に必要な殺菌維持時間 |

|---|---|

| 60℃ | 98分 |

| 63℃ | 30分 |

| 65℃ | 15分 |

| 68℃ | 5分 |

| 70℃ | 3分 |

| 75℃ | 1分 |

注意:この時間は、食材の中心部が目標温度に達してからの時間です。

出典:「食品安全委員会」「厚生労働省」の公表情報を基に作成

安全な低温調理のための6つの鉄則

科学的な理論を理解したら、次はそれを実践に移すための具体的なルールです。以下の6つの鉄則は、あなたのキッチンでの実験を安全に導くためのチェックリスト。調理を始める前に、必ず確認してください。

-

鉄則1:清潔な環境で始める

食中毒の多くは二次汚染が原因です。調理前には石鹸で丁寧に手を洗い、清潔なまな板、包丁、調理器具を使用してください。これは全ての料理の基本です。

-

鉄則2:新鮮な食材を使う

調理は初期の細菌数が少ない状態で始めるのが理想。低温調理は古い食材を蘇らせる魔法ではありません。信頼できる店で、新鮮な食材を購入しましょう。

-

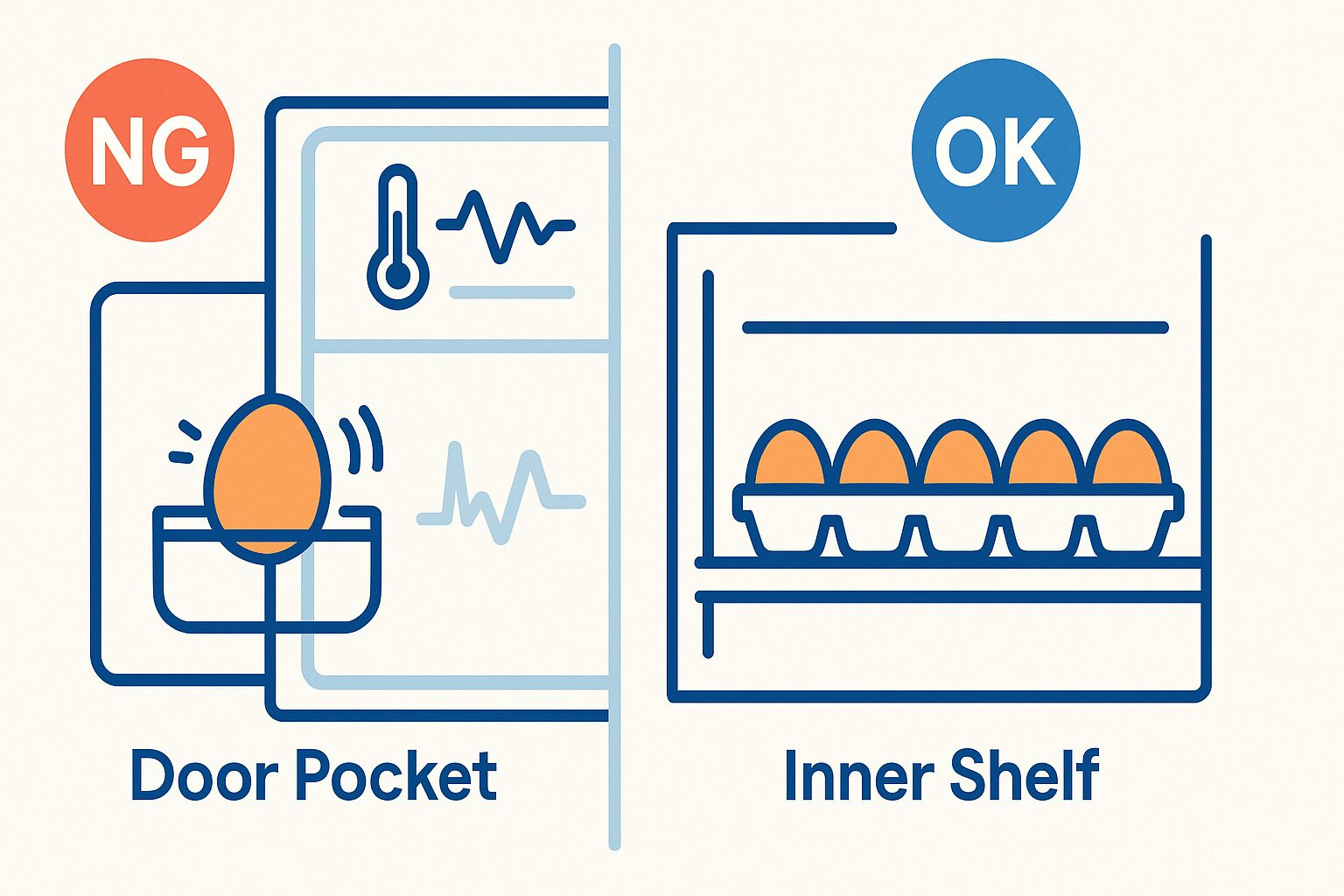

鉄則3:「危険温度帯」を意識する

食中毒菌が最も活発に増殖するのは5℃から55℃の温度帯です。食材がこの温度帯に滞在する時間を可能な限り短くすることが重要です。

-

鉄則4:厚みが時間を決める

食材の厚みが2倍になると、中心温度到達時間は単純な2倍ではなく、厚さの2乗に比例して長くなる傾向があります。安易な時間計算は危険。芯温計の使用を強く推奨します。

-

鉄則5:急速に冷却する

調理後すぐに食べない場合は、危険温度帯を素早く通過させるため、袋ごと氷水に浸けて急速冷却を。カウンターの上でゆっくり冷ますのは絶対に避けてください。

-

鉄則6:ハイリスクな方への配慮

小さなお子様、高齢者、妊婦の方、免疫力が低下している方には万全を期し、「75℃で1分」のような、より高温の加熱基準に従うことが推奨されます。

第3章 モダンな調理道具箱:分子ガストロノミーをキッチンへ

多くの人が「プロのシェフの秘儀」だと感じている調理法を、家庭でも楽しめるように解説します。ここでは、インパクトが大きく、かつ初心者でも簡単に試せる2つのテクニックに絞ることで、分子ガストロノミーの世界への扉を開きます。

分子ガストロノミーとは何か?

分子ガストロノミー(分子調理学)とは、キッチンサイエンスをさらに一歩進めたものです。食材に起こる物理的・化学的な変化を深く理解し、それを意図的に利用して、これまでにない食感や形状、提供方法を生み出す調理のアプローチです。かつてはスペインの伝説的なレストラン「エル・ブジ」などでしか体験できなかった技術が、今や家庭のキッチンでも試せる「民主化」が進んでいます。

あなたの最初の実験:ゲストを(そして自分自身を)驚かせる2つのテクニック

テクニック1:スフェリフィケーション(球状化)——フルーツ「キャビア」を作る

液体を中心部に閉じ込めた、口の中ではじける宝石のような球体を作る技術です。プロはアルギン酸ナトリウムと塩化カルシウムを使いますが、ここでは海藻由来の凝固剤である「寒天」と冷たい油を使った、はるかに簡単で失敗の少ない方法を紹介します。

寒天をジュースで煮溶かす

沸騰後2分が必須!スポイトで吸う

少し冷ましてから冷たい油に滴下する

油はキンキンに!茶こしで濾す

優しく水で洗う【科学的トラブルシューティング】寒天が固まらない3大原因

寒天を使った調理の失敗は、ほぼ科学的な原因に基づいています。うまくいかない時は、以下の3点を確認してみてください。

- ①溶解不足: 寒天は90℃以上で2分間しっかりと煮沸しないと、その凝固能力を完全に発揮できません。ただ温めるだけでは不十分です。

- ②酸によるゲル化阻害: レモン汁のような酸性の液体は、寒天が固まるのを邪魔します。酸性の液体は必ず火から下ろし、粗熱が取れてから加えるのが鉄則です。

- ③急激な温度変化: 熱い寒天液に冷たいジュースなどを一度に加えると、ムラになって固まってしまいます。液体を加える際は、少しずつ混ぜながら加えましょう。

提供アイデアとしては、パッションフルーツのキャビアをカキの身の上にのせたり、マンゴーのキャビアをココナッツプリンの飾りに使ったりと、使い方は無限大です。いつもの一皿に、驚きと楽しさを加えてみてください。

テクニック2:エスプーマ(泡)——軽やかで風味豊かな泡を作る

重さを感じさせずに、凝縮された風味だけを届けることができる、空気のように軽い泡を作る技術です。魚料理の上に添えられた柑橘の「空気」を想像してみてください。プロは亜酸化窒素ガスを使う専用器具を使いますが、ここでは大豆由来の乳化剤である「大豆レシチン」と家庭用のハンドブレンダーを使って、手軽に安定した泡を作る方法を紹介します。

液体にレシチンを投入

液体重量の約1%ブレンダーを45°に傾ける

液面に半分出す!空気を巻き込み泡立てる

表面で回す意識泡だけをすくう

下の液体は入れない【泡の科学】泡が立たない/消える原因

大豆レシチンは「界面活性剤」の一種です。水と油の両方に馴染む性質(両親媒性)を持ち、空気(気泡)を液体中に安定させる橋渡しの役割をします。泡が安定しないのは、この橋渡しがうまくいかないからです。

- ①レシチンの濃度が不適切: レシチンが少なすぎれば泡を支えきれず、多すぎても不自然な味になります。液体重量の0.5%~1%前後を目安に調整しましょう。

- ②油分が高すぎる: 液体に油分が多いと、レシチンが気泡ではなく油滴の周りに集まってしまい、泡の安定性が低下します。

- ③温度が高すぎる: 液体が高温だと、タンパク質が変性したり、泡の膜が壊れやすくなったりします。人肌程度の温度が理想です。

提供アイデアとしては、バルサミコ酢の泡をカプレーゼに添えたり、きのこのポタージュの泡をステーキのソース代わりにしたりと、こちらもアイデア次第。いつもの料理がモダンな一皿に生まれ変わります。

第4章 あなたの料理ライブラリー:巨人の肩の上に立つ

この記事を「教科書」とするならば、その分野の基礎を築いた偉大な先人たちに敬意を表し、さらなる学びへの道筋を示す必要があります。ここで紹介するのは、キッチンサイエンスの世界をさらに深く探求したいあなたのための、信頼できる道標です。

- ハロルド・マギー『マギー キッチンサイエンス』: この分野の原典であり、すべての料理科学の議論がここから始まると言っても過言ではないバイブルです。

- J・ケンジ・ロペス=アルト『The Food Lab』: 科学的探究心と無数の実践的レシピが融合した、家庭料理のゴールドスタンダード。彼のウェブサイト『Serious Eats』と共に、最高の情報源です。

- ネイサン・マイアーヴォルド『Modernist Cuisine』: プロの世界の最先端を知るための、まさに「料理の百科事典」。家庭向けに凝縮された『Modernist Cuisine at Home』も素晴らしい一冊です。

- ChefSteps: 高品質な動画でプロの技術とその科学的背景を学べるオンライン料理学校のような存在です。

良い料理人は作り方を知っている。偉大な料理人は理由を知っている。J・ケンジ・ロペス=アルト「The Food Lab」著者

結論:今日からあなたは、キッチンの科学者だ

この記事を通じて、あなたは一つの旅を終えました。日常的な料理の不満から始まり、焼き色とタンパク質変性の基本法則を学び、精密調理法を安全に使いこなす知識を身につけ、さらにはモダンな調理技術への第一歩を踏み出す準備が整いました。

重要なのは、これらの科学的知識が、あなたを型にはめたり、料理を無味乾燥なものにしたりするためではないということです。むしろ、その逆です。科学を理解することは、あなたに「力」を与えます。なぜなら、基本原理を知っていれば、レシピを自分好みに変更したり、予期せぬトラブルに対処したり、全く新しい料理を創造したりすることが、自信を持ってできるようになるからです。

さあ、今週末の料理では、ただレシピに従うのをやめてみましょう。この記事で学んだ原理の中から一つだけ選び、試してみてください。ステーキの水分をいつもより念入りに拭き取り、メイラード反応が奏でる音に耳を澄ませてみる。温度計を片手に鶏むね肉を、あの65℃の「壁」を意識して調理し、その驚くべきジューシーさを味わってみる。

あなたのキッチンは、今日から実験室になります。そしてあなたこそが、その主任研究員(Principal Investigator)なのです。キッチンサイエンティストとしての、あなたの素晴らしい冒険が今、始まります。

コメント