「うちの子、どこか痛いのかも…?」

言葉を話せない愛猫の不調のサインを見抜くのは、どんなに深く愛情を注いでいても至難の業です。猫は本能的に痛みを隠す達人。私たちが「いつもと違う」とはっきり異変に気づいた時には、すでに病状が進んでいるケースも少なくありません。

特に、長年連れ添った高齢の猫ちゃんが、最近なんとなく元気がないように見える…。その静かな変化の裏にあるかもしれない苦しみを見過ごしてしまったら、という不安は、多くの飼い主さんが抱える共通の悩みでしょう。

しかし今、その長年の課題にテクノロジーが光を当てようとしています。これまで獣医師の経験と飼い主さんの主観に頼らざるを得なかった猫の痛み評価に、「客観的なデータ」という新しいアプローチが登場したのです。

この記事では、獣医学の世界的な指標である「Feline Grimace Scale(FGS)」の科学的根拠を深く掘り下げ、その理論を応用して開発された日本発のAIアプリ「CatsMe」の具体的な使い方までを徹底的に解説します。漠然とした不安を「データに基づいた観察」へと変え、愛猫が発する沈黙のSOSを正確にキャッチするための具体的な方法を、当ラボが専門家の視点からお届けします。

なぜ猫の痛みは見過ごされやすいのか?野生の本能が隠す「沈黙のサイン」

愛猫のわずかな変化に気づけなかったと、ご自身を責めてしまう飼い主さんは少なくありません。しかし、それは決してあなたの観察力が不足しているからではないのです。猫の痛みが極めて見過ごされやすいのには、彼らが受け継いできた生物学的な理由が存在します。

猫は、ライオンのような頂点捕食者とは異なり、捕食者であると同時に、より大きな動物からは捕食される側でもある「中程度の捕食動物」です。野生の世界において、痛みや不調といった弱みを見せることは、外敵からの攻撃を誘発し、自身の生存を直接的に脅かす行為に他なりません。

そのため、猫は痛みや苦しみを悟られないよう、極限まで隠し通すという強力な本能を持っています。この生存戦略が、私たちと暮らす現代のイエネコにも色濃く残っているのです。

高齢猫の70%以上が関節炎などの痛みを抱えていると推定される一方、実際にその問題で動物病院を受診するのは、わずか2%に過ぎないという研究データがあります。

※出典: Veterinary Practice News (2018) / Johnston & Budsberg (2014) などの複数研究に基づく推定これは、多くの猫が飼い主さんにも気づかれずに、静かに痛みに耐え続けている可能性を示唆しています。「最近元気がない」「食欲が落ちた」といった明らかなサインに気づく頃には、病気がかなり進行してしまっているケースも、獣医療の現場では珍しくありません。

もちろん、従来から知られている体調不良のサインは重要です。ですが、食欲不振や攻撃的になるといった行動の変化は、引っ越しなどによるストレスが原因でも起こり得ます。「いつもより元気がない」という感覚も、私たちの主観に左右されがちです。

つまり、課題の本質は「飼い主さんの愛情や観察力の欠如」にあるのではなく、「猫という種が持つ生物学的な特性」そのものにあるのです。この認識は非常に重要です。なぜなら、それは私たちを不必要な罪悪感から解放し、問題解決の視点を「もっと頑張って観察しなければ」から「この生物学的な壁を乗り越えるための、より優れた道具が必要だ」へと転換させてくれるからです。

獣医学の「ものさし」 Feline Grimace Scale (FGS)とは何か?

飼い主さんの主観的な「なんとなく」という感覚を、客観的な「数値」へと変換する。その画期的な試みを獣医学の世界で実現したのが、「Feline Grimace Scale(FGS)」、日本語では「猫のしかめ面スケール」と呼ばれる評価ツールです。

これは単なるチェックリストではありません。猫の痛みを科学的に評価するための世界標準の「ものさし」として、世界中の獣医療現場で信頼されています。

FGSは、カナダの名門、モントリオール大学の獣医学研究者チームによって、猫の術後の痛みや怪我といった「急性痛」を客観的かつ正確に評価することを目的に開発されました。その信頼性の高さから、現在ではWSAVA(世界小動物獣医師会)やISFM(国際猫医学会)といった権威ある国際機関が発行する疼痛管理指針においても、使用が推奨される標準的な指標となっているのです。

5つのアクションユニット(AU)で読み解く猫の表情

FGSは、猫の顔の5つのパーツ、すなわち「アクションユニット(Action Unit, AU)」の変化を、それぞれ0点、1点、2点の3段階で評価します。その合計点(最高10点)で痛みのレベルを判断します。

これは、猫の表情を「デジタルな指標」として扱う試みです。まずはこの5つの項目を、ご自身の目でチェックできるようになりましょう。

Feline Grimace Scale 5つの評価項目

1. 耳の位置 (Ear Position)

耳はリラックスし、前を向いている。

耳同士が少し離れ、やや外側を向く。

耳がぺたんと寝ており、外側を向いている。

2. 目の開き具合 (Orbital Tightening)

目はぱっちりと開いている。

目が部分的に閉じている(半眼の状態)。

目を細めている、または閉じている。

3. マズルの緊張 (Muzzle Tension)

マズル(鼻口部)はリラックスし、丸い形。

マズルに軽度の緊張が見られる。

マズルが緊張し、横に引かれ楕円形に。

4. ヒゲの変化 (Whiskers Change)

ヒゲはリラックスし、自然に下にカーブ。

ヒゲのカーブが浅くなる、またはまっすぐ。

ヒゲがまっすぐになり、前方を向いている。

5. 頭の位置 (Head Position)

頭が肩のラインよりも高い位置にある。

頭が肩のラインとほぼ同じ高さにある。

頭が肩のラインより下にあり、うつむき加減。

FGSの限界と注意点 獣医療現場でのリアルな使い方

FGSは非常に優れたツールですが、万能ではありません。その特性と限界を正しく理解することが、誤用を防ぎ、より正確な評価につながります。専門的な視点から、以下の注意点を押さえておきましょう。

- 「急性痛」専用のツールであること

FGSが有効性を検証されているのは、手術後や怪我、急性の疾患などによる「急性痛」です。変形性関節症のような長期間続く「慢性痛」の評価には、FGSの適用は推奨されていません。 - 恐怖やストレスとの区別が必要なこと

動物病院という慣れない環境では、猫は恐怖や強いストレスを感じることがあります。その際に示す表情(耳を寝かせる、目を細めるなど)は、痛みのサインと非常に似ている場合があります。そのため、FGSのスコアだけでなく、猫の状況全体を総合的に見て判断する必要があります。 - 薬剤の影響を受けること

鎮静剤や麻酔薬は、猫の表情筋を弛緩させるため、FGSのスコアに直接影響を与えます。したがって、これらの薬剤を投与した直後の評価には注意が必要です。

これらの点を踏まえると、FGSは強力な武器である一方、その解釈には専門的な知識と経験が求められることがわかります。では、私たち一般の飼い主がこの科学的知見を日々のケアに活かす方法はないのでしょうか。

その答えが、FGSをエンジンとして搭載したAIアプリケーションの登場です。

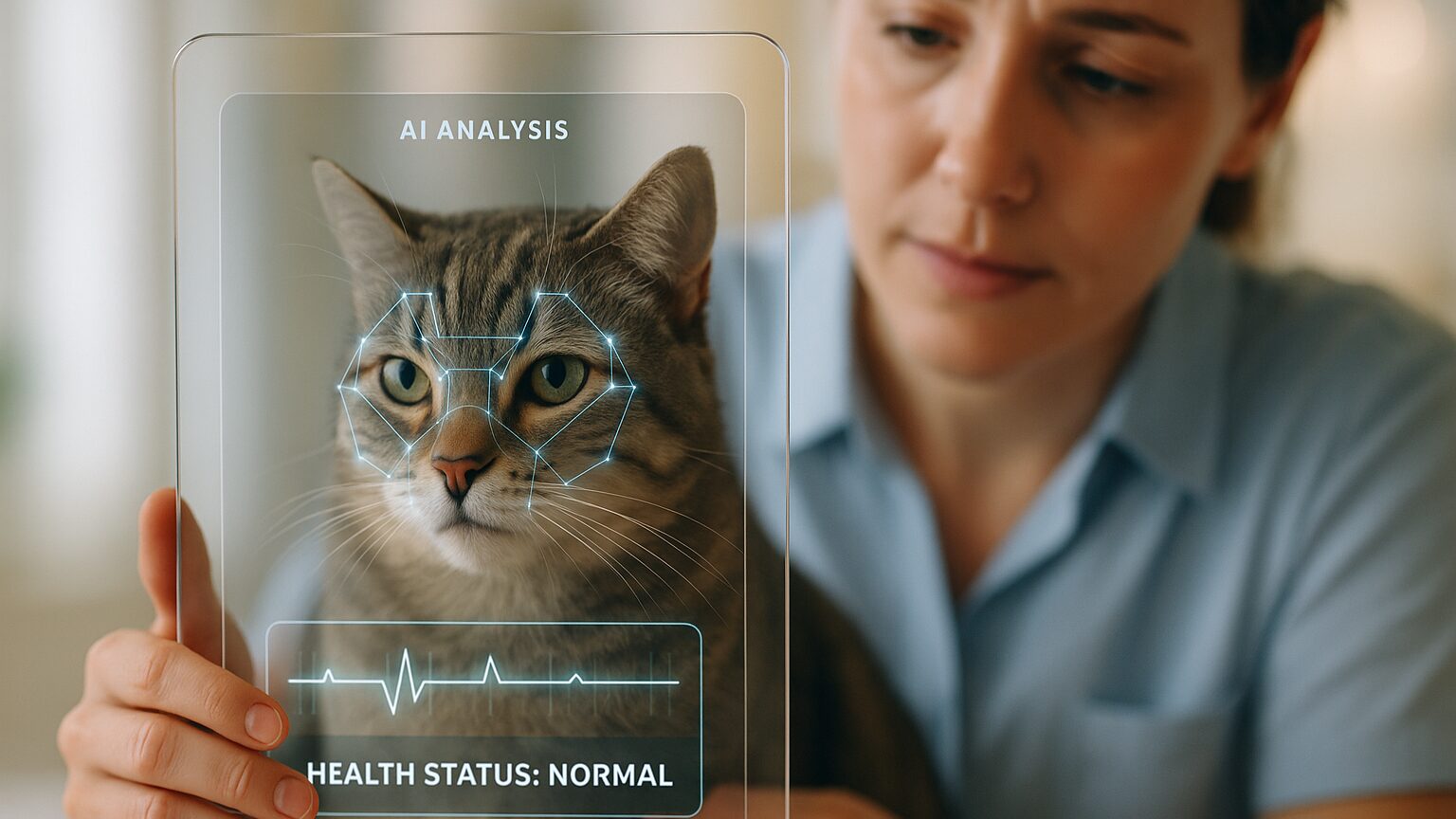

日本発のペットテック革命 AI痛み検知アプリ「CatsMe」完全ガイド

FGSという科学的根拠に基づいた「ものさし」を、誰もがスマートフォン一つで利用できるようにする。その画期的なアイデアを形にしたのが、日本で開発されたAI痛み検知アプリ「CatsMe(キャッツミー)」です。

このアプリは、日本大学生物資源科学部獣医学科の専門家チームと、株式会社Carelogyの技術者たちとの共同研究によって生まれました。動物医療の最前線に立つ獣医師の切実な課題意識と、テクノロジーで医療の壁を打ち破ろうとする情熱が結びついた、信頼性の高いプロジェクトです。

AIの仕組み 6000枚の教師データと96%以上の精度

CatsMeの心臓部であるAIは、どのようにして猫の痛みを判定しているのでしょうか。その精度の根拠は、前述のFGSに基づいた、膨大かつ質の高い学習データにあります。

開発チームは、AIを訓練するために約6000枚もの猫の顔写真を収集。そして、それらの写真を一枚一枚、麻酔科を含む獣医学の専門家たちがFGSの基準に則って「痛みあり」または「痛みなし」に分類しました。この地道な作業によって作られた高品質なデータセットを、AIは学習したのです。

特に困難だったのは「痛みのある猫」の鮮明な画像を集めることでした。インターネット上にあふれているのは、愛らしく健康な猫の写真ばかりです。この希少な「痛み」のデータを収集・分類したこと自体が、CatsMeのAIが持つ大きな価値と技術的優位性の源泉となっています。

リリース後もAIの学習は止まりません。世界中のユーザーから(許諾を得て)提供される新たなデータを学習し、AIモデルの改良を重ねた結果、現在では96%以上という非常に高い判定精度を達成しています。

AIによる痛み判定精度

6,000枚以上

獣医師が分類した教師データ

実践!CatsMeの使い方と機能解説【運営者の愛猫で試してみた】

CatsMeの魅力は、その高度な技術だけでなく、誰でも直感的に使えるシンプルな操作性にもあります。ここでは、アプリをダウンロードしてから実際に活用するまでの流れを、ステップ・バイ・ステップで解説します。

アプリをDL

App StoreまたはGoogle Playから無料でダウンロード。簡単な無料会員登録を行います。

愛猫の写真を撮る

アプリを起動し、愛猫の顔写真をアップロード。正面を向き、明るく、ブレていない写真が最適です。

AIが数秒で判定

「痛みなし」「痛みあり」「要注意」などの判定結果がAIスコアと共に表示されます。

カレンダーに記録

判定結果は自動でカレンダーに記録。食事や排泄、体重なども一緒にメモできます。

CatsMeの真価は、単発の痛み判定機能だけではありません。「健康カレンダー」機能こそ、飼い主さんにとって最も強力なツールとなります。

この機能を使えば、日々の痛み判定の結果と共に、食事の量、排泄の回数や状態、体重、その他気づいたこと(例:「今日はあまり遊ばなかった」など)を日記形式で一元管理できます。

【運営者ノート】

当ラボでも、10歳になる愛猫でこの「健康カレンダー」を1週間試してみました。幸い、判定は「痛みなし」が続きましたが、最大の発見は「記録の習慣化」そのものの価値です。

これまでは「なんとなく元気がないかも?」と感じても、その感覚は翌日には忘れてしまいがちでした。しかし、アプリに「痛みスコア(低)」と「食欲(完食)」を毎日記録するだけで、愛猫の小さな変化に対する解像度が格段に上がったのです。

もしこのスコアが「要注意」に変わり、同時に「食欲(半分)」という記録が続いたら…。それはもう「何となく」ではありません。「データに基づいた異常の兆候」として、自信を持って獣医師に提示できる客観的な証拠になります。この安心感こそ、CatsMeが提供する最大の価値だと感じました。

このカレンダー機能は、単なる記録以上の価値を持ちます。それは、飼い主さんと獣医師との間のコミュニケーションを劇的に変える「データ駆動型の架け橋」としての役割です。

これまで私たちが獣医師に伝えられたのは、「なんだか元気がないみたいで…」といった主観的で曖昧な情報でした。しかし、このアプリを使えば、「ここ3日間、痛み判定が『要注意』と出ており、それに伴って食欲が通常の半分に落ちています」といった、時系列のデータに基づいた客観的で具体的な報告が可能になるのです。

ユーザーレビューと評判 「心の支えになった」飼い主たちの声

CatsMeはすでに多くの飼い主さんに利用されており、その価値を証明する声がApp StoreやGoogle Playに多数寄せられています。いくつかのリアルな声をご紹介します。

最初は半信半疑だったが、思った以上にちゃんとしていて驚いた。下痢をしている時や避妊手術後にはきちんと『痛みあり』と反応し、一定の信憑性はあると確信している。

病院に行くべきか迷うときの判断材料になる。客観的な指標があることで、過剰な心配や、逆に受診の遅れを防ぐことができます。

愛猫が病気と闘っている時、診断結果が正確かは確認しようがないが、心の支えになってくれた。当たり前ですが完璧ではないとも感じる。

「精度が高い」という実用面での評価に加え、「心の支えになった」という精神的なサポートとしての価値を感じている飼い主さんが多いことがわかります。同時に、「完璧ではない」という冷静な意見も見られます。

CatsMeはあくまで医学的診断に代わるものではなく、愛猫の健康状態の変化に早期に気づき、適切な獣医療につなげるためのサポートツールである、ということを理解しておくことが重要です。

世界のペットテック最前線 海外の痛み検知技術との比較

Zatsulaboのラボとして、我々の視点は常にグローバルな最前線に向けられています。CatsMeという優れた日本発のテクノロジーを、世界のペットテック市場という大きな文脈の中に位置づけて比較・分析することで、その真の価値と今後の可能性がより深く見えてきます。

猫の痛み検知AIの分野では、カナダで開発された「Sylvester.ai」が知られています。また、顔認証とは全く異なるアプローチとして、首輪型デバイスで心拍数や呼吸数を24時間監視する米国の「PetPace」のようなウェアラブル技術も存在します。

顔認証だけでなく、多様な技術が開発されており、それぞれが異なる側面から猫の健康状態を捉えようとしているのです。

比較表 日本のCatsMe vs 海外の痛み検知テクノロジー

これらの多様なテクノロジーの特徴を整理し、日本の飼い主さんにとってどの選択肢が現実的か、一目でわかる比較表を作成しました。

| 項目 | CatsMe (日本) | Sylvester.ai (カナダ) | FGS App (学術) | PetPace (米国/イスラエル) |

|---|---|---|---|---|

| 検知方法 | AIによる顔写真分析 | AIによる顔写真分析 | 飼い主による手動スコアリング | AIによるバイタルデータ分析 |

| 科学的根拠 | Feline Grimace Scale | 獣医学的疼痛モデル (FGS含む) | Feline Grimace Scale | 獣医学的データセット |

| 主な用途 | 飼い主の家庭内モニタリング | 飼い主+獣医師の臨床ツール | 教育・学習、臨床での補助 | 継続的な健康モニタリング |

| 主な機能 | 健康カレンダー、日記機能 | クリニック連携、症状チェッカー | 学習チュートリアル、スコア記録 | リアルタイムアラート、活動量記録 |

| 料金 (飼い主) | 基本無料 (プレミアム機能有料) | 無料プランあり | 無料 | 首輪購入+月額サービス料 |

| 日本での利用 | ◎ (主要市場) |

◯ (アプリは利用可能) |

◯ (アプリは利用可能) |

△ (輸入・技適など要確認) |

この比較から、海外では獣医療との連携や、バイタルデータを用いたより深い分析へとテクノロジーが進化していることがわかります。

一方で、「無料で手軽に始められる」「日本語に完全対応」「カレンダー機能が充実」という点を踏まえると、CatsMeが日本の飼い主さんにとって最も現実的で、日々の健康管理にAIを取り入れるための最適なエントリーポイントであることが明確です。

点と点をつなぐ 他のペットテックと連携し、愛猫の健康を多角的に見守る

CatsMeのような痛み検知アプリは、それ単体でも非常に強力なツールですが、その真価は他のペットテック製品と連携させることで飛躍的に高まります。

個々のデバイスが収集する「点」としてのデータを、互いに連携させて「線」や「面」で捉えることで、私たちは愛猫の健康状態をより立体的かつ多角的に理解することができるようになります。

- スマートトイレとの連携(泌尿器系疾患の早期発見)

「Catlog Board」や「PETKIT」といったスマートトイレは、体重、尿の量、滞在時間、回数を自動で記録します。もし、「CatsMeの痛みスコアが高い日」と「スマートトイレが記録したトイレの回数が異常に多い日」が一致した場合、それは膀胱炎や尿路結石といった泌尿器系疾患の強い兆候である可能性が考えられます。 - 活動量計との連携(運動器系疾患のモニタリング)

「Catlog」や「PLUS CYCLE」のような首輪に装着する活動量計は、歩行、運動、睡眠、そして特に重要な「ジャンプの回数」などを記録します。もし、「CatsMeの痛みスコアが高い期間」と「活動量計が記録したジャンプ回数が急激に減少している期間」が重なれば、それは変形性関節症など、見た目ではわかりにくい運動器系の痛みを抱えている可能性を強く示唆します。

CatsMe

表情データ(痛み)

スマートトイレ

排泄データ(回数・量)

活動量計

活動データ(ジャンプ数)

愛猫の健康ダッシュボード

データを統合し、相関関係を可視化

将来的には、これらの異なるデバイスから得られるデータが一つのプラットフォームに統合され、飼い主が「愛猫の健康ダッシュボード」として一元管理できる未来が訪れるでしょう。

表情から読み取る「痛み」、トイレデータからわかる「泌尿器・消化器の状態」、活動量計からわかる「元気度・運動機能」。これら全てを時系列で俯瞰することで、飼い主さんはもはや単なる観察者ではなく、データに基づいたインサイトを得て獣医師と連携する、愛猫の「ヘルスケアマネージャー」となることができるのです。

結論 AIは獣医師の代わりではない。しかし、最高の「相談パートナー」になる

本記事を通じて、猫の痛みを科学的に可視化するFeline Grimace Scaleと、それを応用したAIアプリ「CatsMe」の可能性について深く探求してきました。テクノロジーが、これまで見過ごされがちだった猫の「声なき声」に耳を傾けるための強力なツールであることは間違いありません。

しかし、最後に最も重要な点を強調しておかなければなりません。それは、AIは獣医師の代わりではないということです。

CatsMeやその他の痛み検知アプリは、病名を特定する「診断」ツールではなく、あくまで健康状態の変化に気づくための「スクリーニング(ふるい分け)」ツールです。その判定は、飼い主さんに「注意喚起」を行い、動物病院を受診するきっかけを与えるためのもの。最終的な診断と治療方針の決定は、必ず専門家である獣医師の手に委ねられるべきです。

では、私たちはこのテクノロジーをどう活用すべきなのでしょうか。その答えは、AIを「最高の相談パートナー」と位置づけることにあります。

アプリで「痛みあり」の判定が出た際に慌てるのではなく、まずは数日間、冷静に観察を続けてみてください。CatsMeのカレンダー機能を活用し、痛みスコアの推移と共に、食欲、排泄、行動の変化などを客観的なデータとして記録・整理するのです。

そして、そのデータを持って獣医師に相談することで、コミュニケーションの質は劇的に向上します。

従来の相談

「先生、なんだか最近元気がないみたいで…。食欲も落ちてる気がします…」

データに基づく相談

「先生、この3日間、アプリの痛みスコアが継続して『要注意』です。グラフを見ると、特に昨夜からスコアが上がり、今朝から食欲が通常の半分に落ち、トイレの回数も増えています」

「何となく」という曖昧で主観的な伝え方から、「データに基づいた具体的な報告」へ。この変化が、いかに獣医師の診断を助け、より迅速で的確な治療へと繋がるかは、想像に難しくありません。

テクノロジーは万能の魔法ではありません。しかし、私たちの五感を拡張し、愛猫との間に流れる情報の解像度を高め、絆をさらに深めるための強力な触媒となり得ます。

この記事で得た知識を羅針盤として、愛猫の小さな変化に科学の目で気づき、専門家とデータで対話できる「次世代の飼い主」へ。テクノロジーを賢く活用することで、私たちは愛猫の静かなるSOSに、より深く、より正確に応えることができるのです。

参考文献・情報源

- Feline Grimace Scale (FGS) の原著論文 Evangelista, M. C., Watanabe, R., Leung, V. S. Y., & Steagall, P. V. (2019). Facial expressions of pain in cats: the development and validation of the Feline Grimace Scale. Scientific Reports, 9(1), 19128.

- 世界小動物獣医師会 (WSAVA) 疼痛管理ガイドライン World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). (2022). Guidelines for the Recognition, Assessment and Treatment of Pain.

- 株式会社Carelogy (CatsMe開発元) 公式情報 株式会社Carelogy. コーポレートサイト 及び プレスリリース. (開発背景、AIの精度に関する情報の参照元)

- Feline Grimace Scale 公式サイト Université de Montréal. Feline Grimace Scale Website. (FGSの評価基準およびトレーニング資料の参照元)

- ユーザーレビュー参照元 Apple App Store 及び Google Play ストア. 「CatsMe(キャッツミー)猫の痛み検知AI」レビューセクション.

コメント