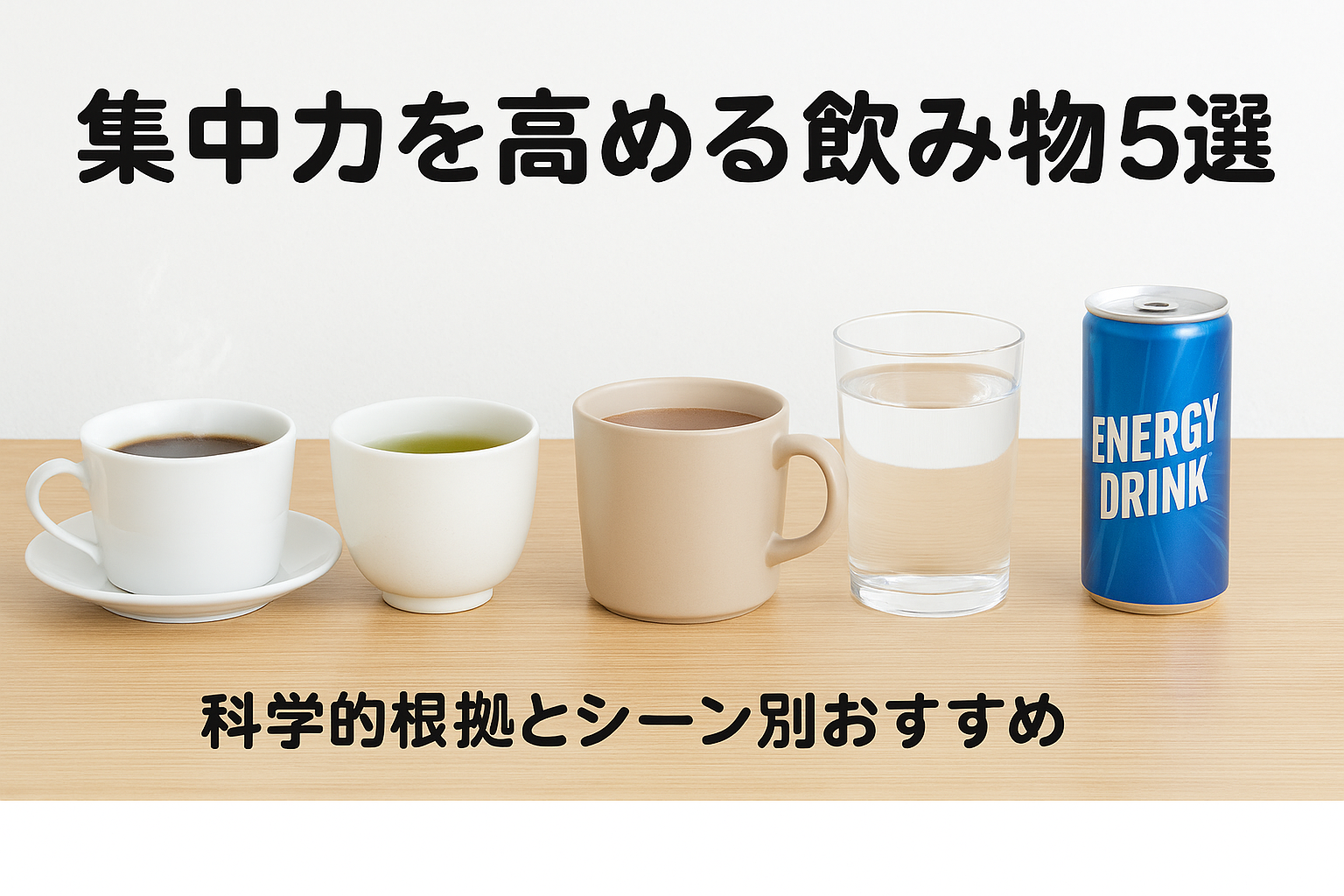

結論:あなたの目的は?最適な一杯がすぐに見つかる早見表

短時間でブーストしたい

即効性で脳を覚醒させ、一気にギアを上げたい時に。

✅ コーヒー

✅ エナジードリンク

穏やかに長く集中したい

過度な興奮なく、安定した集中力を長時間キープしたい時に。

✅ 緑茶

✅ 水

カフェインを避けたい

夕方以降の作業や、カフェインに敏感な方向けの選択肢。

✅ ココア

✅ ハーブティー

気分をリフレッシュしたい

眠気を飛ばし、頭をスッキリさせたい時のカフェイン以外の選択肢。

✅ 炭酸水

✅ 水

「やる気はあるのに、頭にモヤがかかって仕事が進まない…」

「リモートワークになってから、どうも集中力の波に乗れない…」

「試験勉強、最後の追い込みをかけたいのに、どうしても眠い…」

もしあなたがこんな悩みを抱えているなら、その原因は「何となく」飲み物を選んでいることにあるのかもしれません。

この記事では、数々の論文や研究で示された科学的根拠に基づき、あなたの集中力を最大化する飲み物の選び方を、誰にでも実践できるように徹底解説します。

年間300本以上の記事を執筆する筆者が、様々な飲み物を試してたどり着いた「パフォーマンスが上がる飲み方」の結論です。この記事を読めば、コンビニのドリンクコーナーが、あなたの集中力を高めるための「武器庫」に変わるはずです。

【目的別】今すぐ見つかる!集中力を高める飲み物

01. コーヒー

速攻ブーストの王様

最も手軽で強力な集中力ブースター。カフェインが脳の眠気スイッチを強制的にOFFにし、作業効率を一気に引き上げます。特に午前中のスタートダッシュや、重要な会議前の気合入れに最適です。

🛒 コンビニで探すなら…

「BOSS」「GEORGIA」シリーズのブラック、または「TULLY’S COFFEE BARISTA’S BLACK」など。甘い缶コーヒーは血糖値の乱高下を招くため、無糖がおすすめです。

💡 こんな人におすすめ

- 短時間で頭をシャキッとさせたい

- 午前中のスタートダッシュを決めたい

- 単純作業をハイペースでこなしたい

02. 緑茶

静かなる集中力のパートナー

コーヒーほどの急激な覚醒感はありませんが、穏やかで持続的な集中をサポートします。緑茶に含まれる「L-テアニン」がカフェインの興奮作用をマイルドにし、リラックスした状態での集中(いわゆる”ゾーン”)に入りやすくなります。

🛒 コンビニで探すなら…

「綾鷹」「お〜いお茶」「伊右衛門」など定番商品でOK。特に「玉露」や「かぶせ茶」はテアニンが豊富です。

💡 こんな人におすすめ

- 長時間、落ち着いて作業を続けたい

- クリエイティブな思考や文章執筆をしたい

- カフェインの”ガツン”とくる感じが苦手

03. 水

最強のデフォルト飲料

見落とされがちですが、集中力の土台を支える最も重要な飲み物。体内の水分がわずか1〜2%不足するだけで、注意力や思考力は大きく低下します。「なんとなく頭が働かない」と感じたら、まず水を一杯飲むのが最も効果的な対策です。

🛒 コンビニで探すなら…

「サントリー天然水」や「い・ろ・は・す」など、手に入るものでOK。常温か、少し冷たいくらいが身体への負担が少ないです。

💡 こんな人におすすめ

- すべてのビジネスパーソン、学生

- 理由もなく頭がぼんやりする

- コーヒーや緑茶を飲む前に、まず飲むべき一杯として

04. ココア

夜まで頑張る優しい味方

カフェインに似た「テオブロミン」という成分が、穏やかに脳を覚醒させます。効果がマイルドで持続時間が長いため、夕方以降の作業や、カフェインに敏感な人に最適。カカオポリフェノールによる脳の血流改善効果も期待できます。

🛒 コンビニで探すなら…

「バンホーテン ココア」や「森永ミルクココア」など。可能なら砂糖が控えめな「ピュアココア」を選ぶと、血糖値の変動を抑えられます。

💡 こんな人におすすめ

- 夕方以降にもうひと頑張りしたい

- 睡眠に影響を与えずに集中したい

- コーヒーの覚醒感が強すぎると感じる

05. エナジードリンク

最終手段のブースター

大量のカフェインと糖分で、脳を強制的に再起動させる最終手段。効果は絶大ですが、急激な血糖値の上昇と下降による「シュガークラッシュ(反動の眠気)」や、睡眠の質の低下といった代償も大きいことを理解しておく必要があります。

🛒 コンビニで探すなら…

「レッドブル」「モンスターエナジー」「ZONe」など。カフェイン含有量を必ず確認し、1日の総摂取量(健康な成人で400mg目安)を超えないように注意しましょう。

⚠️ 乱用は厳禁

- 常用せず「ここぞ」という時だけにする

- 他のカフェイン飲料との組み合わせに注意

- 就寝6時間前以降は絶対に避ける

【番外編】カフェインに頼らない選択肢

炭酸水

炭酸の刺激と冷たさが、感覚をリフレッシュさせ眠気を飛ばします。血行促進効果も期待でき、カフェインなしで気分を切り替えたい午後に最適。「ウィルキンソン」や「THE STRONG」など強炭酸のものがおすすめ。

ハーブティー

ペパーミントティーの清涼感は頭をスッキリさせ、カモミールティーは緊張を和らげます。重要なプレゼン前など、興奮を鎮めて冷静に臨みたい時におすすめ。カフェインフリーなので夜でも安心です。

【シーン別】最強の飲み方ルーティン

知識をインプットしただけでは不十分。最適なタイミングで最適な一杯を選ぶ「技術」を身につけましょう。

集中力を最大化する1日のドリンクモデルプラン

【〜9:00】起床後・始業前

まずは水を一杯。睡眠中に失われた水分を補給し、脳と身体を目覚めさせます。コーヒーを飲むのはその後で。

【9:00〜12:00】午前

コーヒーで一気にブースト。最も頭が冴えるゴールデンタイムに、集中力の質とスピードを最大化させます。

【13:00〜16:00】午後

緑茶に切り替え。L-テアニンの力で穏やかな集中を持続させます。午後の眠気に襲われたら炭酸水でリフレッシュするのも有効。

【16:00以降】夕方〜夜

カフェインはここまで。睡眠の質を下げないココアやハーブティーで、もうひと頑張り。就寝に向けて心身を落ち着かせます。

Case 1:在宅ワーカーの理想的な1日

- 9:00始業前に水、その後コーヒーでメール処理や単純作業を一気に片付ける。

- 11:00煮詰まってきたら炭酸水を飲んで気分転換。

- 14:00午後のオンライン会議や企画書作成は、緑茶を飲みながら落ち着いて取り組む。

- 17:00残業するなら無糖ココア。睡眠に影響させず、ラストスパートをかける。

Case 2:試験当日の必勝ドリンク戦略

- 試験60分前おにぎり等の軽食と水を摂り、エネルギーと水分を補給。

- 試験30分前コーヒーまたは緑茶を飲む。緊張しやすいタイプなら緑茶がおすすめ。

- 休み時間少量の水で口を潤し、チョコレートをひとかけら。カフェインの追加は過集中や焦りを招くので避けるのが無難。

- 最終科目直前どうしても集中が切れたらエナジードリンクを半分だけ飲む、という最終手段も。

これだけは知っておきたい注意点

カフェインの過剰摂取は厳禁

動悸、不安感、頭痛、吐き気などの原因に。健康な成人でも1日400mgが上限目安。コーヒー、緑茶、エナジードリンクなど複数の飲み物を組み合わせる際は、総量を必ず意識してください。

睡眠の質を下げないために

就寝の6時間前以降のカフェイン摂取は、寝つきを悪くするだけでなく、深い睡眠を妨げます。「眠れたつもり」でも脳が休まっておらず、翌日の集中力低下に直結します。

よくある質問

コーヒーとエナジードリンク、どっちがいい?

日常的な使用なら、糖分や添加物のないコーヒーが断然おすすめです。エナジードリンクは、多量の糖分による血糖値の乱高下や依存のリスクがあるため「どうしても」という時の最終手段と考えましょう。

カフェインが効きすぎて震える…対策は?

まずは飲む量を半分にしてみてください。それでも効きすぎる場合は、L-テアニンがカフェインの作用を穏やかにしてくれる緑茶への切り替えが有効です。「静かな集中」が得られるはずです。

飲みすぎないためのコツはありますか?

2つあります。1つは「水をチェイサーにする」こと。コーヒーを一杯飲んだら、次は水を飲む、というルールを決めるだけで総量を減らせます。もう1つは「時間を決める」こと。「カフェインは16時まで」のように自分ルールを設定すると、飲みすぎと睡眠への悪影響を同時に防げます。

最高のパフォーマンスは、最高の習慣から

これまで見てきたように、飲み物はあなたの集中力をブーストする強力なツールになります。しかし、それはあくまで「ブースター」です。

本当の土台となるのは、質の良い睡眠、バランスの取れた食事、そして適度な運動。この3つの柱がしっかりしていて初めて、飲み物の効果は最大化されます。

「なんとなく」の一杯を、「目的を持つ」一杯へ。

まずは今日の午後、緑茶を一杯選んでみることから始めてみませんか?

その小さな変化が、あなたの集中力、そして未来を大きく変えるきっかけになるはずです。

コメント