序章 あなたのキッチンの「常識」が、世界で覆されようとしている

「こびりつかない」その圧倒的な便利さで、日本の食卓を長年支えてきたフッ素樹脂加工、いわゆるテフロンのフライパン。目玉焼きはつるんと滑り、炒め物も後片付けも楽々。私たちの忙しい毎日には欠かせない、頼れる相棒ですよね。

私自身も二児の親として、キッチン用品の安全性には人一倍気を使っています。以前は利便性からフッ素加工一択でしたが、科学的知見と海外の動向を学ぶ中で、現在はセラミックと鉄を使い分けるようになりました。そのリアルな使用感も交えて解説します。

しかし、その便利なフライパンの裏側で、欧米を中心に「永遠の化学物質 PFAS」への規制が嵐のように吹き荒れていることをご存知でしょうか。「PFOAフリーだから安全」ーその日本の常識は、もはや世界基準ではないのかもしれません。

この記事では、Zatsulaboが科学的見地から、テフロンの安全性、世界と日本の「温度差」、そして日本でまだ知られていない次世代調理器具の最新動向までを徹底解剖。この記事を読み終える頃には、あなたは「①今のフライパンの正しい知識」「②世界基準の安全性」「③未来の選択肢」という3つの武器を手にしているはずです。あなたのキッチンに潜む漠然とした不安を、確かな知識と未来への選択肢へと変える、決定版ガイドをお届けします。

そもそもテフロンとは何かー混乱を招く3つのキーワードを科学で整理

「テフロン」「PFOA」「PFAS」…ニュースやネットで様々な言葉が飛び交い、混乱してしまいますよね。まず、この3つのキーワードを正確に理解することが、問題の全体像を掴むための第一歩です。一つずつ、丁寧に解きほぐしていきましょう。

① PTFE フライパンを滑りやすくする「コーティング」そのもの

まず、私たちが「テフロン加工」と呼んでいるものの正体。それはPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)というフッ素樹脂です。炭素の骨格をフッ素原子がびっしりと覆っており、この「炭素とフッ素の鉄壁のガード」が、他の物質を寄せ付けない驚異的な滑りやすさを生み出しています。つまり、PTFEはフライパンの表面を覆う「コーティング」そのものです。

② PFOA 過去に使われた「製造時の接着剤」

次に、最初に危険性が指摘されたPFOA(ペルフルオロオクタン酸)です。ここで最も重要なことは、PTFEとPFOAは全くの別物だということです。PFOAは、過去にPTFEをフライパン本体に接着させるための「製造助剤」、いわば接着剤のような役割で使われていました。健康への懸念が大きくなったことから、現在、日本の大手メーカーを含め、世界中の調理器具メーカーはPFOAを使用していません。そのため、国内で流通している新品のフライパンは、基本的に「PFOAフリー」と考えて問題ありません。まずはこの点で一つ、安心してください。

③ PFAS PFOAもPTFEも含む「化学物質ファミリー」の総称

そして、ここからが最も重要なポイントです。実は、先ほどのPFOAは、PFAS(ペルおよびポリフルオロアルキル化合物)と呼ばれる、1万種類以上もの仲間を持つ巨大な化学物質ファミリーの一員に過ぎません。そして、問題なのは、フライパンのコーティングそのものであるPTFEも、このPFASファミリーに含まれるということです。

PFASは、自然界でほとんど分解されないという極めて安定した性質から、「永遠の化学物質(Forever Chemicals)」と呼ばれています。この「分解されにくさ」が、環境や私たちの体内に長く留まり続ける原因となり、世界中で大きな問題となっているのです。

(有機フッ素化合物の総称)

コーティングそのもの

過去の製造助剤

(現在は不使用)

静かに広がる脅威 科学が示すPFASの健康リスク

では、なぜこのPFASが世界的にこれほど大きな問題になっているのでしょうか。それは、PFASが私たちの体内に蓄積しやすく、様々な健康リスクとの関連性が科学的に示されてきているからです。

特に衝撃的だったのは、2023年に世界保健機関(WHO)の専門組織である国際がん研究機関(IARC)が、これまで「発がん性があるかもしれない」とされてきたPFOAを、アスベストやたばこの煙と同じ「ヒトに対して発がん性がある(グループ1)」に分類し直したことです。これは、科学的な証拠が極めて高いレベルに達したことを意味します。

発がん性

PFOAはIARCにより「グループ1」に分類。特に腎臓がんや精巣がんとの関連が指摘されています。

免疫系への影響

体内の抗体量を減少させ、ワクチン接種の効果を弱めてしまう可能性が研究で示唆されています。

肝臓・代謝への影響

肝機能の障害や、血中のコレステロール値の上昇との関連性も複数の研究で報告されています。

生殖・発達への影響

妊娠中の母親から胎児へ移行することが確認されており、出生時の体重減少などへの影響が懸念されています。

一方で、日本の食品安全委員会の見解も公平に見てみましょう。委員会はPFOAとPFOSに対し、生涯摂取し続けても健康への悪影響がないとされる量(耐容一日摂取量)を「体重1kgあたり20ng/日」と設定し、「通常の食生活から摂取される程度では、著しい健康影響が生じる状況にはない」という結論を現時点では示しています。この国際的な評価との「差」が、次の章でお話しする規制の大きなギャップに繋がっていくのです。

世界 vs 日本 調理器具の未来を左右する「PFAS規制」の地殻変動

ここからがこの記事の核心です。海外、特に欧米では、PFASの潜在的なリスクに対して「予防原則」に基づいた非常に厳しい規制が、驚くべきスピードで進んでいます。日本の消費者がまだほとんど知らない、この世界の大きなうねりを具体的に見ていきましょう。

【海外トレンド① EU】 すべてを対象にー先鋭的な「PFAS包括的規制案」

ヨーロッパでは、個別の物質を追いかけるのではなく、PTFEを含む約1万種類のPFASを原則すべて禁止するという、極めて包括的な規制案が欧州化学品庁(ECHA)に提出されています。これが承認されれば、2026年か2027年頃には、私たちが知るフッ素樹脂加工フライパンはヨーロッパ市場から姿を消す可能性があります。これは「疑わしきは規制する」という強い決意の表れです。

【海外トレンド② 米国】 断固たる措置ー法的拘束力ある基準値

アメリカでは、米国環境保護庁(EPA)が2024年4月、ついに飲料水中のPFOAとPFOSに対し、それぞれ「4.0 ng/L」という法的拘束力を持つ国家基準を設定しました。

「ng/L(ナノグラムパーリットル)」とは?

これは、液体1リットル中に、ある物質が何ナノグラム含まれているかを示す濃度の単位です。1ナノグラムは1グラムの10億分の1という、想像を絶するほど小さな重さ。角砂糖1個(約4g)を40億個に砕いた、そのたった1粒が1リットルのペットボトルに入っている状態が「1ng/L」に相当します。ごく微量でも影響が懸念される化学物質だからこそ、このような精密な単位が使われているのです。

このアメリカの新しい基準値は、日本の現在の目標値と比較すると、桁違いに厳しいものです。国としてPFASの危険性を正式に認め、断固たる措置に乗り出したことを示しています。

【日本の現状】 物質ごとの後追い規制と、消費者の知らない「ギャップ」

対する日本の規制は、PFOSやPFOAなど、国際条約で使用が禁止された特定の物質を個別に対応する「後追い型」が基本です。水道水の目標値(暫定)も、PFOSとPFOAの合計で「50 ng/L」となっており、アメリカの新基準とは大きな隔たりがあります。この「ギャップ」を視覚的に見てみましょう。

水道水に含まれるPFAS、各国の目標値は?

このように、日本と海外ではPFAS問題に対する危機感のレベル、規制の範囲、そしてリスク管理の考え方そのものに、大きな「温度差」が存在しているのが現状なのです。

【緊急Q&A】今すぐ知りたい!我が家のフッ素加工フライパン、これだけは守って

ここまでの情報で、「じゃあ、うちのフライパンは今すぐ捨てるべき?」と不安に思われたかもしれません。ご安心ください。ここからは、今お使いのフッ素加工フライパンと正しく付き合うための、最も実践的で重要な知識をQ&A形式で解説します。

Q1.2015年以降に買ったフライパンなら、PFOAは含まれていない?

はい、その通りです。国内外の大手メーカーはPFOAのリスクが指摘されて以降、自主的にその使用を中止しています。現在、日本国内で正規に販売されているフッ素樹脂加工フライパンは、基本的に「PFOAフリー」ですので、過去の製造助剤であったPFOAの心配は不要です。

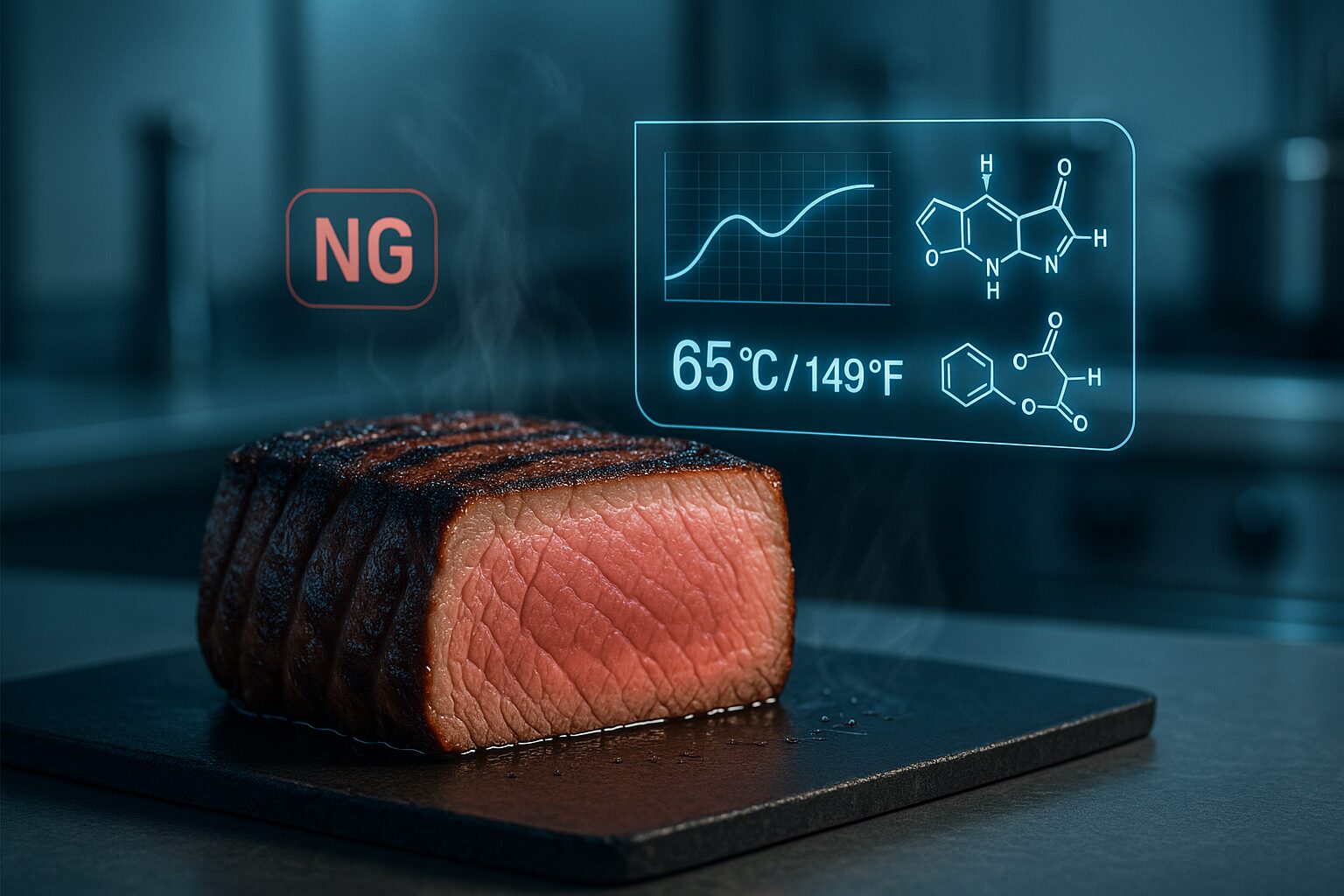

Q2.本当に注意すべきは「空焚き」。有毒ガス発生の境界線は何度?

現代のフッ素加工フライパンにおける最も現実的なリスクは、PFOAではなく「コーティング(PTFE)の過熱による分解ガス」です。

PTFEは通常の調理温度(150〜190℃)では極めて安定していて安全ですが、260℃を超えるとコーティングの劣化が始まり、360℃以上で分解が加速し、有毒なガス(ポリマーフューム)が発生する可能性があります。そして最も恐ろしいのは、コンロの上でうっかり「空焚き」してしまうと、わずか数分でこの危険な温度に達してしまう可能性があることです。

Q3.コーティングが傷ついて剥がれても、食べたら危険?

いいえ、直接的な毒性の心配はありません。多くの方が心配される「剥がれたコーティング片」ですが、主成分のPTFEは化学的に非常に安定しており、体内で消化・吸収されません。万が一口に入ってしまっても、そのまま体外へ排出されるため、過度に心配する必要はない、というのが専門機関の一致した見解です。

ただし、コーティングが剥がれた状態は、フライパン本来の「くっつかない」性能が失われている証拠です。焦げ付きやすくなり、調理のストレスが増えるため、性能面での「買い替えのサイン」と捉えるのがよいでしょう。

フッ素加工フライパンを安全に使うための3つのルール

- 絶対に空焚きしない 数分で危険な360℃以上に達する恐れがあります!

- 火力は常に中火以下を心がける

- 調理中は必ず換気扇を回す

- 煙が出るほどの高温調理には使わない

- 金属ヘラは避け、木やシリコン製を使う

イノベーターの選択 ポスト・テフロン時代の次世代調理器具

PFAS問題への懸念が広がる中、私たちの選択肢はもはやフッ素樹脂加工だけではありません。ここでは、それぞれの特徴を深く理解し、あなたのライフスタイルに本当に合う一本を見つけるための、具体的な選択肢をカード形式でご紹介します。

強化型フッ素樹脂

(ダイヤモンド/チタンコート)

- PFAS含有◯ (あり)

- 焦げ付きにくさ◎

- 耐久性 (寿命)◯ (2〜3年)

セラミック

PFASフリーの筆頭格

- PFAS含有× (なし)

- 焦げ付きにくさ◯ → △ (初期は良い)

- 耐久性 (寿命)△ (1〜2年)

鉄・炭素鋼

育てる一生モノの相棒

- PFAS含有× (なし)

- 焦げ付きにくさ△ → ◯ (要手入れ)

- 耐久性 (寿命)◎ (数十年)

ステンレス

プロの焼き加減を目指す

- PFAS含有× (なし)

- 焦げ付きにくさ× (要技術)

- 耐久性 (寿命)◎ (数十年)

Zatsulabo厳選!タイプ別おすすめフライパン

【セラミック】安全性とデザイン性を両立

PFASを一切含まないセラミックフライパン。健康志向の方からの支持が厚く、デザイン性の高い製品が多いのも特徴です。

【強化型フッ素樹脂】利便性と耐久性のベストバランス

従来のフッ素加工の弱点を克服したタイプ。傷つきにくく、焦げ付きにくさが長持ちするのが特徴です。

【鉄・ステンレス】正しく育てて、一生モノの相棒に

PFASの懸念がゼロで、半永久的に使える鉄やステンレス。手間をかけるほどに応えてくれる、料理好きのための選択肢です。

そもそも、なぜ予熱が重要なのか?どうすればお肉は美味しく焼けるのか?こうした調理の「なぜ?」を知ることは、料理を格段にレベルアップさせます。当ラボの基幹記事では、そんな低温調理をはじめとする『料理の科学』を徹底的に解説していますので、ぜひ合わせてお読みください。

Zatsulaboの視点 研究室が注目する「未来のコーティング技術」

私たちZatsulaboは「研究所」として、常に一歩先の未来を見据えています。PFAS問題の根本的な解決策として、世界中の研究者が新しい技術開発に取り組んでいますが、その中でも特に注目すべき研究を一つご紹介します。

それは、カナダ・トロント大学で開発された「ナノスケールフレッチング」という技術です。これは、非常にユニークな発想に基づいています。

未来のコーティング技術「ナノスケールフレッチング」

フライパンの表面に、まず安全なシリコンでできた無数の「ブラシ」をナノレベルで植え付けます。そして、そのブラシの先端にだけ、体内に蓄積しないことが分かっている最小単位のフッ素分子を「矢の羽(Fletching)」のように付着させるのです。(科学論文誌「Nature Communications」にて発表)

この技術が実用化されれば、「PFASフリーに限りなく近い安全性」と「フッ素樹脂並みの高い性能」という、これまで両立が難しかった二つの課題を同時に解決できるかもしれません。まさにPFAS問題のゲームチェンジャーとなりうる、夢の技術です。

結論 明日から始める、あなたのための戦略的キッチンアップグレード

ここまで、フッ素樹脂加工フライパンを巡る科学的な真実と、世界の大きな潮流について見てきました。重要なのは、世界の調理器具市場が、健康と環境への配慮から「脱PFAS」へと大きく舵を切っているという事実です。

では、私たちは明日から具体的に何をすれば良いのでしょうか。あなたの状況に合わせたアクションプランを、簡単なフローチャートにまとめました。

まず、今あるフッ素加工フライパンを安全に使いましょう。

「空焚き・360℃以上の過熱を避ける」を徹底すれば、直ちに大きなリスクはありません。

次に買い替えるなら、あなたが最優先するのは?

Zatsulaboの最終結論!あなたに合う一本はこれ

この記事を最後まで読んでくださったあなたは、もう情報を待つだけの消費者ではありません。科学的な知識を基に、ご自身の価値観で、家族の健康と未来を主体的に選択できる「賢い生活者」です。

あなたのキッチンが、より安全で、豊かな食生活の中心となることを、Zatsulaboは心から願っています。

コメント