コロナ禍をきっかけに、日本のライフスタイルに深く浸透した「おうちカフェ」ブーム。SNSを彩る美しいラテアートや手作りスイーツは、多くの人々にとって日常の楽しみとなりました。しかし、その一方で、こんな疑問を抱いたことはありませんか?

「同じ豆を使っているのに、なぜ淹れるたびに味が変わるのだろう?」

「プロが語る『フルーティーな酸味』や『複雑な風味』を、どうすれば自宅で再現できるのだろう?」

何を隠そう、私自身もかつては同じ壁にぶつかり、味のブレに一喜一憂する日々を送っていました。多くのおうちカフェの情報が、見た目の美しさや手軽なレシピに留まる中、世界のトップバリスタやコーヒーイノベーターたちは、運や感覚に頼ることはありません。彼らは物理学、化学、そして精密な測定という「科学の言語」を操り、一杯のコーヒーに秘められた可能性を最大限に引き出しています。

この記事は、単なるレシピ集ではありません。当ブログ「家淹れ珈琲研究所」がお届けする、あなたのキッチンを真の「コーヒー研究所」へと変貌させるための総合的なカリキュラムです。農園での精製プロセスから、焙煎中に起こる化学変化、そしてカップに至る抽出の物理法則まで。私たちは、コーヒーを支配する科学的原則、世界最先端の知識、そしてプロが用いるツールを体系的に解き明かし、あなたが自身のコーヒーを完全にコントロールするための羅針盤を提供します。もうレシピに頼る日々は終わりです。今日から、あなた自身の探求の旅を始めましょう。

- 価格・在庫・仕様は 2025年時点の一般的な情報をもとにしています。購入前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

- リンクの一部はアフィリエイトリンクを含みますが、家淹れ珈琲研究所では実測・一次情報・再現性を重視してモデルを選定しています。

この記事で全体像をつかんだら、実際のレシピや調整方法は「抽出テクニックの実践ガイド」で深掘りするのがおすすめです。

コーヒー文化の進化:なぜ今、「科学的アプローチ」が必要なのか?

今日のスペシャルティコーヒーの世界を理解するためには、まずコーヒーが辿ってきた文化的な変遷を把握することが不可欠です。コーヒーの歴史は、大きく3つの「波(ウェーブ)」に分類され、それぞれの時代が私たちのコーヒーとの関わり方を定義してきました。

1800s – 1970s

インスタントコーヒーの登場により、コーヒーが家庭に普及した時代。「手軽さ」と「量」が重視され、誰もがコーヒーにアクセスできるようになりました。

1970s – 2000s

スターバックスに代表されるシアトル系カフェが台頭。コーヒーは単なる飲み物から「体験」へと進化し、品質への関心も高まりました。

2000s – 現在

コーヒーをワインのように捉え、豆本来の個性(テロワール)を最大限に引き出すことを目指す潮流。バリスタの「職人技」が重要視されます。

家淹れ珈琲研究所’s Proposal

プロの暗黙知や経験則を、科学的な原理とデータで誰もが再現できる形へと「民主化」するムーブメント。「知的な主体性」を消費者に与えます。

※ここで紹介する「フォースウェーブ」は、当ラボ独自の整理であり、厳密な業界定義ではありません。

そして今、私たちは次のステージへと移行しつつあります。家淹れ珈琲研究所の提唱は、まさにこの新たなる「フォースウェーブ(第四の波)」を体現するものです。これは、プロのバリスタが持つ暗黙知や経験則を、科学的な原理と客観的なデータによって誰もが理解し、再現できる形へと民主化するムーブメントです。

これまでのコーヒー文化の進化が、消費者により良い「アクセス」、より良い「体験」、そしてより良い「品質」を提供してきたとすれば、第四の波は消費者に「知的な主体性」を与えるものです。つまり、単にプロのレシピを模倣するのではなく、なぜその温度なのか、なぜその挽き目なのかという根本原理を理解し、自らの手で変数をコントロールして理想の味を創造する。この科学的アプローチこそが、ホームカフェを次のレベルへと引き上げる鍵なのです。

品質の中核を理解する:スペシャルティコーヒーの定義と価値

サードウェーブ以降、頻繁に耳にするようになった「スペシャルティコーヒー」という言葉。これは単なるマーケティング用語や高級品を示す曖昧な表現ではありません。国際的な基準に基づき、客観的に品質が評価されたコーヒーのみに与えられる称号です。

その権威ある基準を定めているのが、スペシャルティコーヒー協会(SCA)です。SCAのプロトコルでは、資格を持つコーヒー鑑定士(Qグレーダー)が100点満点でコーヒーを採点し、80点以上のスコアを獲得したものだけがスペシャルティコーヒーと認定されます。この評価は、以下の多岐にわたる項目を厳密にチェックすることで行われます。

この厳格な評価システムの背景には、「From Seed to Cup(種子からカップまで)」という一貫した品質管理の哲学があります。つまり、農園での栽培、収穫、後述する精製、輸送、焙煎、そして抽出に至るまで、すべての段階で品質が徹底的に管理されて初めて、素晴らしい一杯が生まれるという考え方です。

良い豆を継続的に手に入れるためのサブスクの選び方は、『失敗しないコーヒーサブスクの選び方|プロ目線15項目チェックリスト』にまとめています。

さらに、現代のスペシャルティコーヒーは、単なる味の評価だけでは語れません。「トレーサビリティ(Traceability)」と「サステナビリティ(Sustainability)」という2つの要素が不可分に結びついています。トレーサビリティとは、そのコーヒーが「いつ、どこで、誰によって」生産されたかが明確であること。サステナビリティとは、生産者が経済的に自立し、環境に配慮した持続可能な生産を続けられること。これらは品質を支える土台であり、私たちがその価値を理解し、品質に見合った対価を支払うことで、この好循環が維持されているのです。

スペシャルティコーヒーの定義や80点スコアの基準は、『スペシャルティコーヒーの基準とは?SCAJの定義・80点スコア・From Seed to Cupまで徹底解説』で詳しく整理しています。

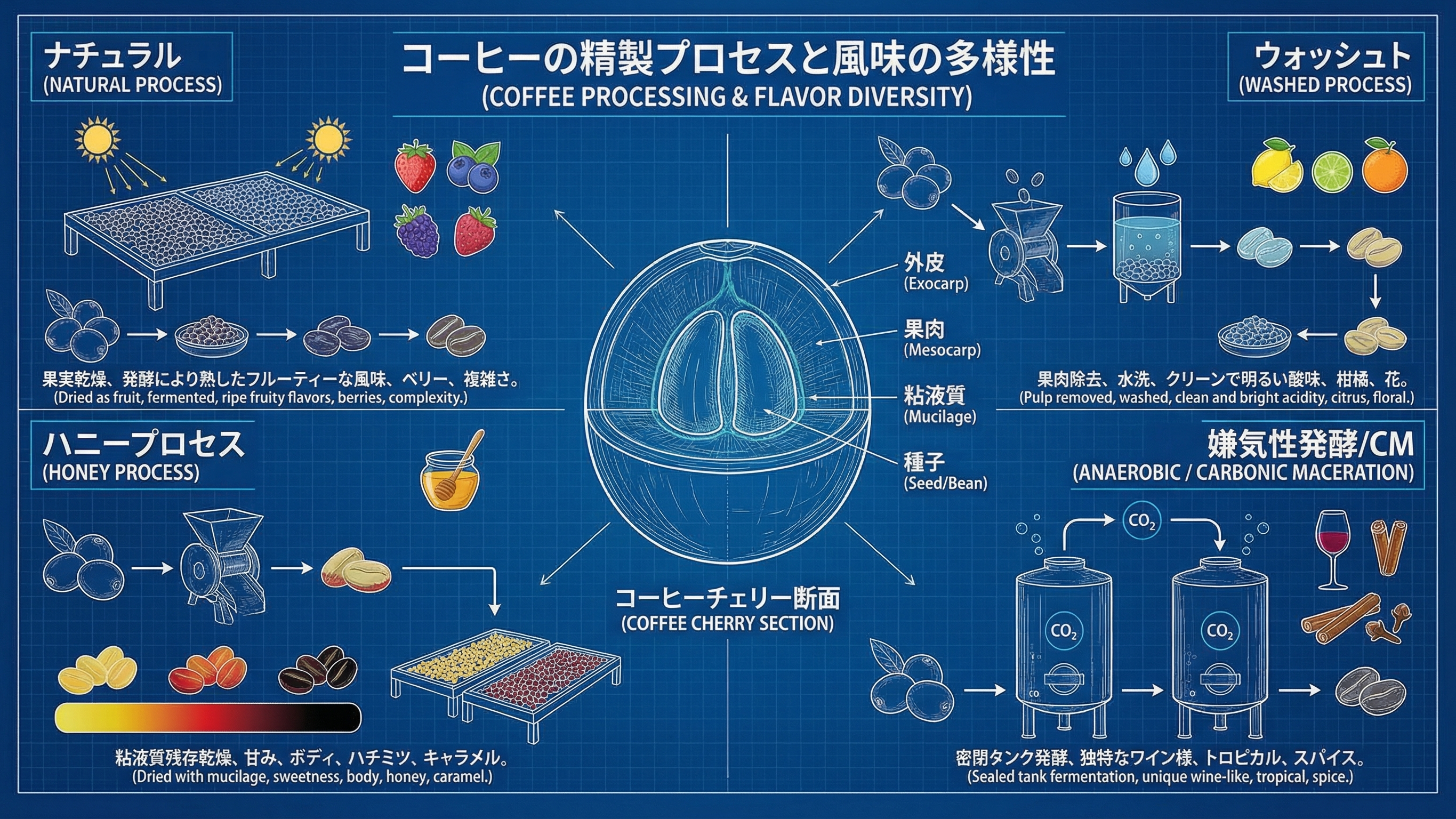

一粒のチェリーから生豆へ:フレーバーを創り出す「精製」の科学

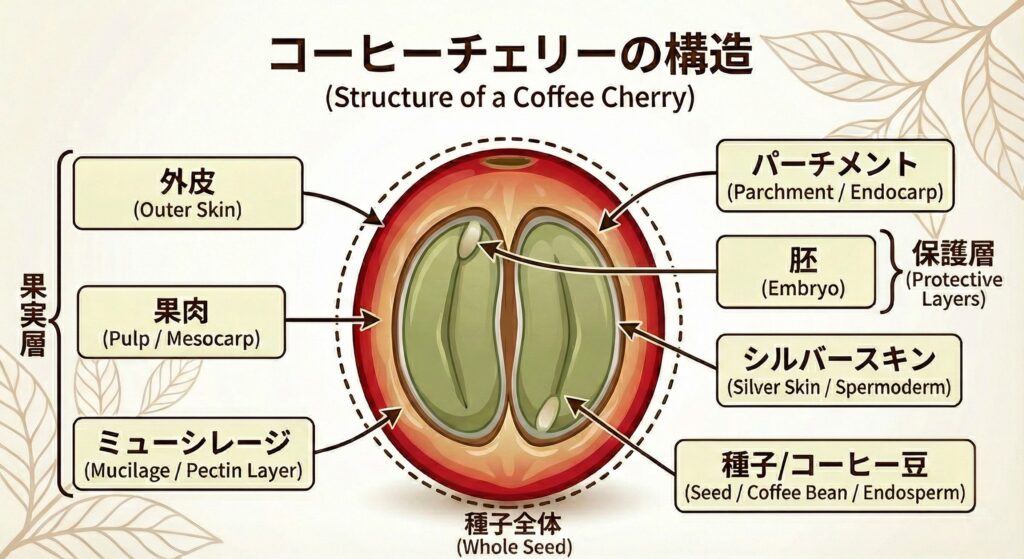

コーヒー豆は、私たちがよく知る茶色い豆の状態で木になっているわけではありません。実際には「コーヒーチェリー」と呼ばれる赤い果実の種子です。この果実から種子(生豆)を取り出す工程を「精製(Processing)」と呼び、この段階での処理方法が、コーヒーの風味特性を根本的に決定づけます。

各精製方法の味への影響や、発酵のメカニズムは『なぜコーヒーの味は変わる?精製方法の全知識』で詳しく解説しています。

まず、コーヒーチェリーの構造を理解しましょう。外側から順に、外皮、果肉、ミューシレージ(粘液質)、パーチメント(内果皮)、シルバースキン(銀皮)、そして中心に生豆があります。精製とは、主にこの果肉やミューシレージをどのように除去し、豆を乾燥させるかというプロセスです。

伝統的な精製方法として、主に3つのスタイルが存在します。

- ウォッシュト (Washed / 水洗式): 果肉と粘液質を水で洗い流す方法。豆本来のクリーンで明るい酸味や繊細な風味が際立ちます。

- ナチュラル (Natural / 非水洗式): 果実のまま乾燥させる古典的な方法。果実の甘みが豆に移り、フルーティーで芳醇な香りが生まれます。

- ハニー (Honey): 粘液質を残したまま乾燥させる中間的な方法。豊かな甘みと滑らかな質感が特徴です。

そしてここからが、家淹れ珈琲研究所が提唱する「ラボ」の真骨頂です。世界の最先端農園では、これらの伝統的な手法を発展させ、まるでフレーバーを「設計」するかのような革新的な精製方法が次々と生まれています。これらは日本ではまだほとんど知られていない、次世代のコーヒートレンドです。

| 精製方法 | プロセス概要 | 風味特性 | 家淹れ珈琲研究所インサイト |

|---|---|---|---|

| 💧Washed | 果肉除去後、粘液質を水で洗い流してから乾燥。 | クリーン、明るい酸味、繊細な風味。テロワールが際立つ。 | 産地の個性を最も純粋に味わいたい場合の基本。 |

| ☀️Natural | コーヒーチェリーを丸ごと乾燥させ、その後脱穀。 | フルーティー、ワイン様、強い甘みと重厚なボディ。 | 個性的なフレーバーの出発点。発酵由来の複雑さを楽しむ。 |

| 🍯Honey | 果肉除去後、粘液質を残したまま乾燥。残量で風味変化。 | ウォッシュトとナチュラルの中間。甘みと質感が豊か。 | 甘みを最大化したい時に選ぶべきプロセス。 |

| ⚗️Anaerobic | 密閉タンクで無酸素発酵(嫌気性発酵)。特異な微生物活動を促進。 | シナモン、バナナ、ラム酒のような強烈でユニークな発酵香。 | 「コーヒーらしくない」フレーバー。未知の体験を求める探求者向け。 |

| 🍇Carbonic Maceration | CO₂を充填したタンクで発酵。ワイン醸造技術の応用。 | 赤ワインのような芳醇なアロマ、複雑な果実味。 | フレーバーの「設計思想」を最も感じられるプロセス。 |

| 🥭Gold Wash | 嫌気性発酵させた果汁にパーチメントを漬け込み再発酵。 | マンゴージュースのような強烈なトロピカルフレーバー。 | 究極のフレーバー探求。これが未来のコーヒーの姿かもしれない。 |

これらの実験的なプロセスは、コーヒーがもはや農作物であるだけでなく、生産者の意図と科学的知見によって新たな価値を創造できる「素材」であることを示しています。

アナエロビック(嫌気性発酵)の科学と家庭での楽しみ方は『コーヒー科学 嫌気性発酵とは?』、カーボニックマセレーションの味わいと淹れ方は『カーボニックマセレーションとは?』で、実験レベルまで掘り下げています。

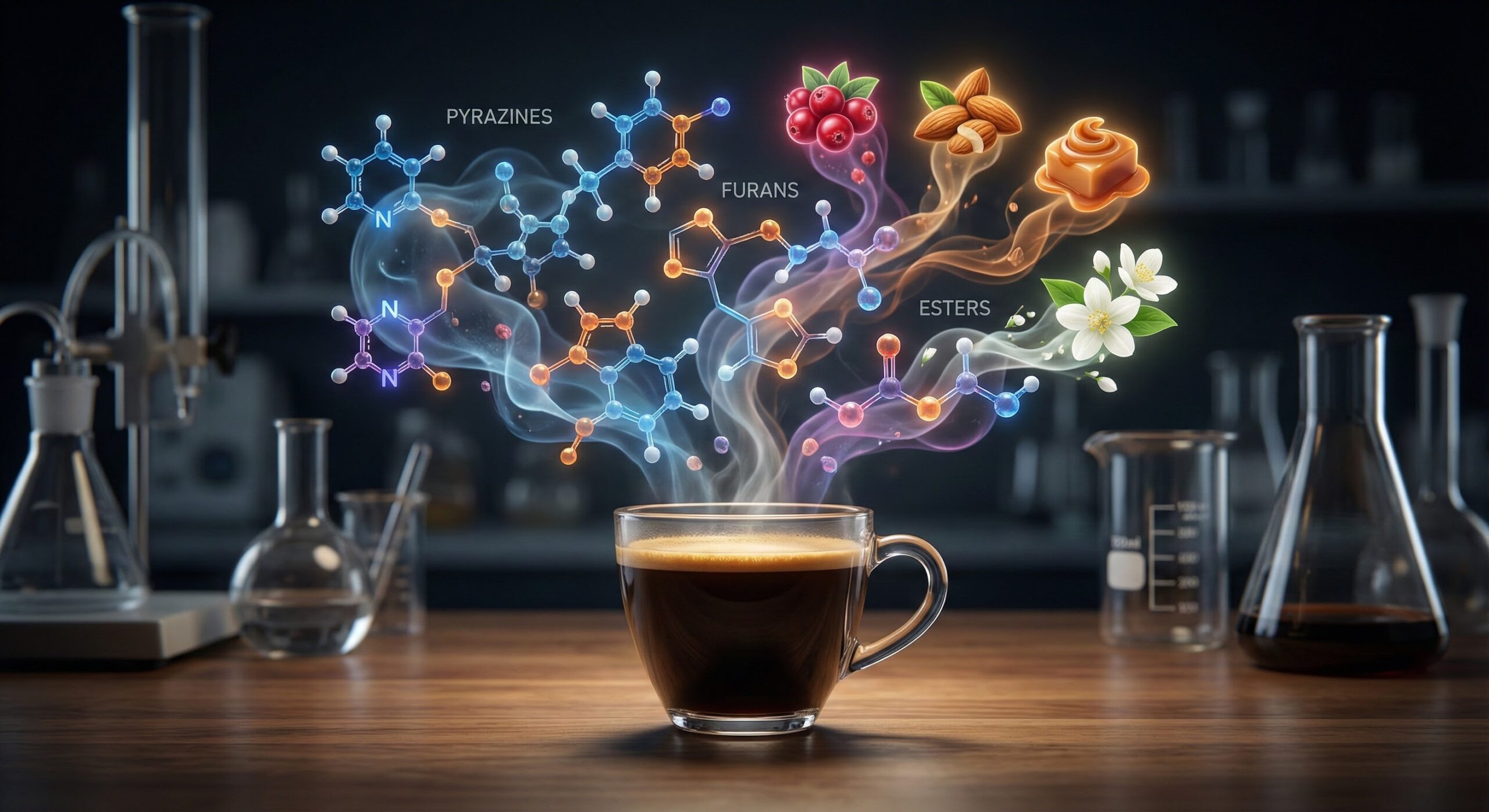

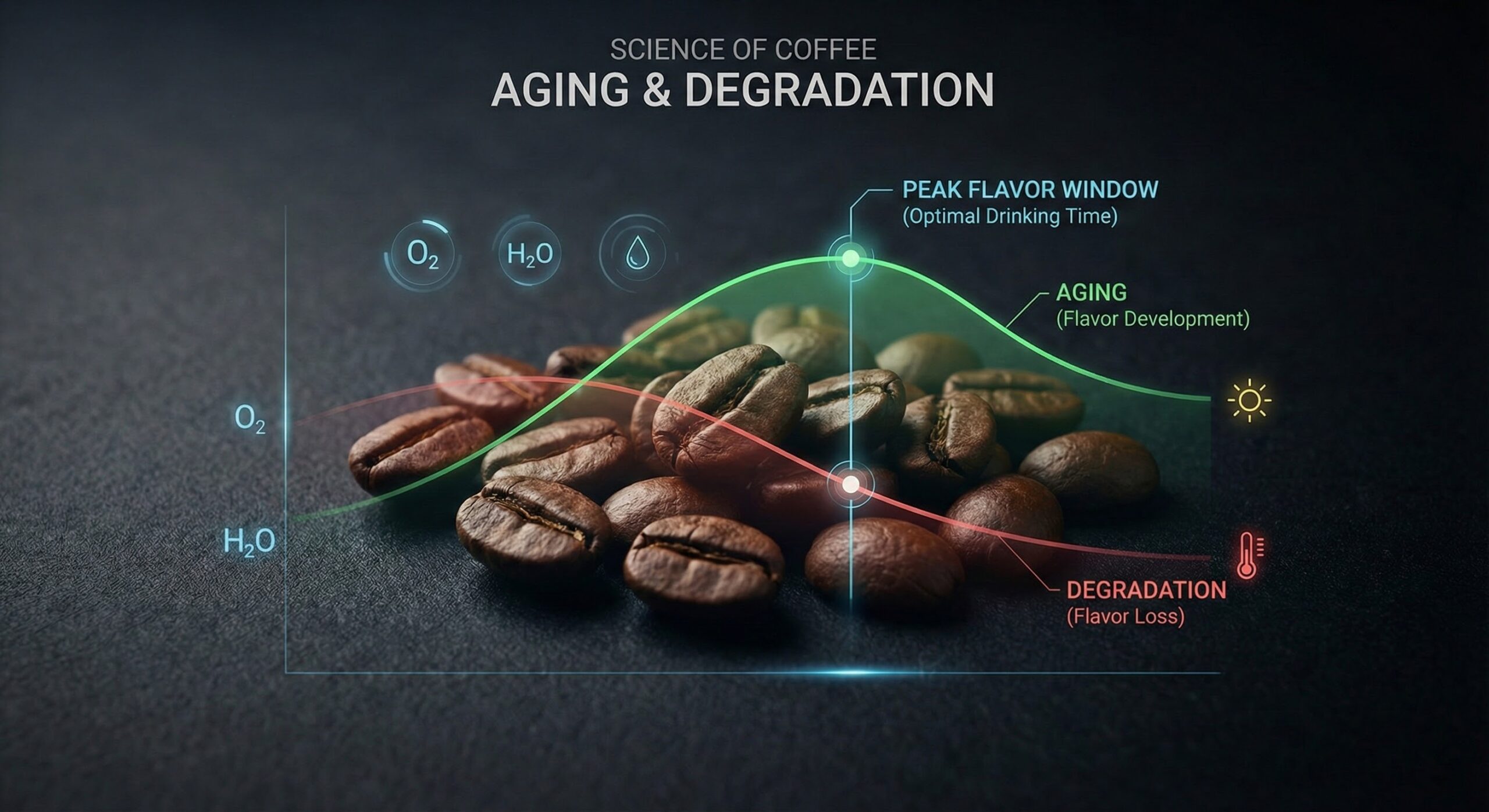

焙煎という名の錬金術:熱がフレーバーを生む化学変化を分解する

精製によってポテンシャルが与えられた生豆は、まだコーヒーらしい香りや味を持ちません。青臭い草のような香りがする緑色の豆が、私たちが知る香り高く美味しいコーヒーになるためには、「焙煎」という熱による化学変化、いわば「錬金術」のプロセスが不可欠です。

フレーバーを生む2つの化学反応エンジン

焙煎を経ることで、豆の香り成分は約300種類から1000種類以上へと3倍以上に増加します。この複雑なフレーバーを生み出す中心的な役割を担うのが、主に2つの異なる化学反応です。これらを理解することは、焙煎度合いによる味の違いを論理的に把握するための鍵となります。

- メイラード反応 (Maillard Reaction): 150℃前後から活発になる、豆に含まれる「アミノ酸」と「糖」の反応です。パンが焼ける香ばしい匂いやナッツのような風味、そしてコーヒーの美しい茶色を生み出す、最も重要な化学反応です。コーヒーの「コク」や複雑さの源泉と言えるでしょう。

- カラメル化 (Caramelization): 170℃以上で「糖」そのものが熱で分解される反応です。クレームブリュレの表面のように、甘い香りやほろ苦さを生み出します。焙煎が深くなるにつれて、この反応が支配的になり、ビターな風味が強まります。

香り分子の種類や焙煎との関係をもう少し深く知りたい方は、『コーヒーアロマの科学』もあわせてご覧ください。

焙煎士は、焙煎機の中で聞こえる豆の爆ぜる音、通称「クラック」を目安に焙煎の進行度を判断します。水分蒸発で内部圧力が高まり、細胞壁が破壊される「1ハゼ(ファーストクラック)」、さらに焙煎が進み、豆の組織が脆くなる「2ハゼ(セカンドクラック)」。これらの物理的な変化と化学反応の関係性が、コーヒーの「焙煎度」を決定します。

この関係性を理解すれば、浅煎りと深煎りの違いも論理的に説明できます。

- 浅煎り (Light Roast): 1ハゼ前後で焙煎を終了。メイラード反応は初期段階で、豆が元々持っていたフルーティーで華やかな酸味が際立ちます。

- 深煎り (Dark Roast): 2ハゼの最中か、それ以降まで焙煎を進行。カラメル化や熱分解が支配的になり、焙煎由来の力強い苦味やスモーキーな香りが特徴となります。

焙煎後何日目が一番おいしいのか、浅煎り・中煎り・深煎りそれぞれの『飲み頃』は『コーヒー豆は焙煎後何日が一番おいしい?』で、実験データとともに検証しています。

見過ごされた最後のフロンティア:「水」の科学

最高の豆を手に入れ、焙煎の化学も理解した。しかし、まだ見落とされがちな最後の変数が存在します。それはカップの98%以上を占める「水」です。多くのコーヒー愛好家が豆や器具にこだわる一方で、この最も基本的な要素を軽視しがちです。しかし、水の化学組成は、コーヒーの風味、特に酸味や甘みの感じ方を劇的に左右するのです。

鍵となるのは、水に含まれるミネラル、特にマグネシウムイオン(Mg²⁺)とカルシウムイオン(Ca²⁺)、そして酸を中和する重炭酸イオン(HCO₃⁻)です。

- 硬度(マグネシウムとカルシウム): これらはコーヒーの風味成分を効率的に「掴み出す」役割を担います。マグネシウムはフルーティーさや複雑性を、カルシウムは質感やボディを強調します。

- アルカリ度(重炭酸イオン): コーヒーの酸に対する「緩衝材(バッファー)」として機能します。これが多すぎると酸味が消えて平坦な味に、少なすぎると酸っぱさが際立ちます。

SCAも抽出に最適な水質基準を定めており、世界のトッププロは、もはや水を「選ぶ」のではなく、純水をベースに理想的なミネラル構成を「設計」しています。この最後の変数を完全にコントロールすることが、あなたのコーヒーを真のスペシャルティへと昇華させる最後の鍵です。

究極の一杯は、水で設計できる。

この最も深遠な変数をマスターしたいあなたのために、完全なガイドを用意しました。プロが採用する究極のツール「RO浄水器」の解説から、誰でも始められるミネラル添加のDIYレシピまで。あなたのキッチンを、真の「ウォーターラボ」に変える方法を学びましょう。

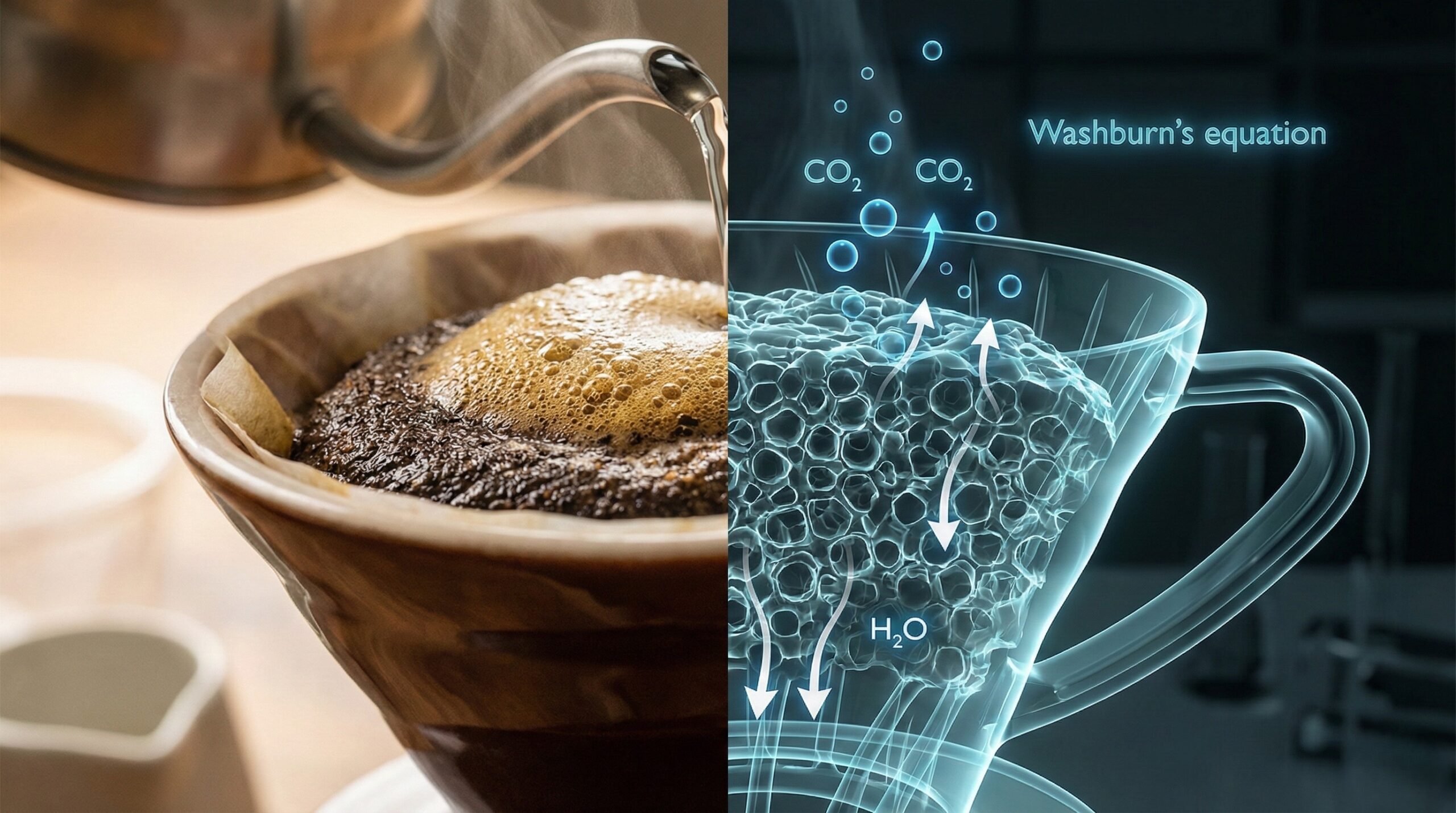

キッチンの実験室:抽出を支配する物理と化学の法則

最高の豆と水を手に入れても、最後の「抽出」で失敗すれば、そのポテンシャルは台無しになります。コーヒーの抽出は、単にお湯を注ぐ作業ではありません。それは、制御可能な変数によって支配される、物理と化学の精密なプロセスです。この法則を理解することこそ、あなたのキッチンを「ラボ」に変える第一歩です。

抽出の基本は、コーヒー粉の成分を、お湯を使って溶かし出す「溶解」と「拡散」です。重要なのは、すべての成分が同時に溶け出すわけではないという点。成分には水への溶けやすさに違いがあり、抽出の進行度によって溶け出す主役が変わります。

- 抽出初期: 最も溶けやすい「酸味」成分とフルーティーな香り成分。

- 抽出中期: 次にコーヒーの「甘み」の元となる糖類。

- 抽出後期: 最後に、溶けにくい重い成分である「苦味」や「渋み」。

この原理を理解すれば、なぜ抽出が短すぎると酸っぱく感じ、長すぎると苦く渋くなるのかが論理的にわかります。このプロセスを客観的に評価し、味をコントロールするために、世界のプロは2つの科学的指標を組み合わせた「羅針盤」を使います。

未抽出・過抽出を具体的にどう直すかは、『コーヒー抽出の科学|「酸っぱい・苦い」をなくす基礎理論』で、調整手順まで含めて解説しています。

- TDS (Total Dissolved Solids / 総溶解固形分): 出来上がったコーヒー液に、どれだけのコーヒー成分が溶け込んでいるかを示す「濃度」の指標。数値が高いほど濃く、低いほど薄いコーヒーになります。

- Extraction Yield (抽出収率): 使ったコーヒー粉の何%がお湯に溶け出したかを示す「味のバランス」の指標。この数値が、酸っぱい・甘い・苦いのバランスを決定づけます。

家淹れ珈琲研究所 コーヒー抽出コンパス

濃度(TDS)と抽出収率(Yield)で、あなたのコーヒーの現在地を知る。

SCAが提唱する理想的な抽出は、TDSが1.15~1.35%、抽出収率が18~22%の範囲とされています。このチャートは、高価な測定器がなくても、あなたの味覚を頼りにコーヒーを改善するための強力な思考ツールとなります。味が酸っぱいと感じたとき、それは単なる失敗ではなく、「チャートの左側(未抽出エリア)にいる。次はもっと成分を溶かすために、挽き目を細かくしてみよう」という論理的な次の一手につながるのです。この思考プロセスこそが、科学的アプローチの核心なのです。

抽出比率の具体的な決め方と、世界の代表的なレシピの違いについては、抽出比率の完全ガイドへリンク

-scaled.jpg)

ホームラボの構築:最先端の抽出器具とツールを揃える

科学的法則を理解したら、次はその法則を精密にコントロールするための「実験器具」を揃える段階です。

日本の家庭ではHario V60やKalita Waveといったドリッパーが広く普及していますが、世界の最前線では、これらのクラシックな器具が抱える「不安定さ」という課題を克服するために設計された、次世代の抽出器具が次々と登場しています。

「どの順番で何に投資すべきか?」を整理したロードマップは、こちらにまとめています。

器具をそろえたら、次はこのステップ

次世代の抽出器具は「ノーバイパス(お湯の回り道を許さない)」や「ハイブリッド式(浸漬式と透過式のいいとこ取り)」といった、より均一で再現性の高い抽出を目指す明確な設計思想に基づいています。

また、高価なドリッパーだけでなく、比較的手頃なツールを導入するだけで、抽出の精度は劇的に向上します。これらはプロの競技会では常識となりつつある、あなたのホームラボの必須アイテムです。

次世代ドリッパー (Pulsar)

- ノーバイパス設計で抽出ムラを徹底排除

- 流量制御バルブで抽出を完全にコントロール

- 高い温度安定性で再現性を向上

WDTツール

- コーヒー粉の塊をなくし密度を均一化

- チャネリング(お湯の偏り)を劇的に防止

- 低コストながら効果は絶大

高精度スケール

- 0.1g単位の正確な計測が可能

- タイマー機能で抽出時間を精密に管理

- データに基づいた改善の「目」となる

実際、私がWDTツールを導入して、これまで悩みの種だったお湯の目詰まり(チャネリング)が劇的に減り、抽出の安定性が格段に向上した経験は、まさに目から鱗でした。こうした小さな投資が、日々のコーヒー体験を大きく変えるのです。

浸漬式を「最短で再現」したい方は、浸漬式が“失敗しない”科学と器具別レシピを先に押さえるのが早いです。

WDTツールおすすめと正しい使い方

粉だまりをほぐし、抽出のムラ=チャネリングを防ぐ。写真と図でセットアップから運用まで解説。WDTの基礎を確認する

抽出中の「流速」と重量管理

1秒あたり何ml落ちている? スケールを使った「流量(ml/s)とTDS」管理で、再現性を数値化する。スケール活用ガイド

コーヒーの抽出テクニック完全ガイド

攪拌、注湯パターン、抽出温度、挽き目調整など、味をコントロールするための応用テクを体系化。抽出テクを学ぶ

世界の最前線から学ぶ:プロが実践する先進的抽出テクニック

最高の器具(ハードウェア)を手に入れたら、次はそれを使いこなすための「ソフトウェア」、つまり先進的な抽出テクニックを学びましょう。世界のトップバリスタたちは、単にレシピ通りに淹れるのではなく、抽出中の物理現象をコントロールすることで、狙った風味を創り出しています。

例えば、お湯の注ぎ方一つとっても、抽出結果を大きく左右します。ここでは代表的な2つのアプローチを科学的に比較してみましょう。

Pulse Pouring (分割注湯)

お湯を数回に分けて注ぐ方法。攪拌を促し、抽出効率を高める。

- 酸味やフレーバーの輪郭が明確になる

- 明るく、複雑な味わいを引き出しやすい

- 注湯の合間に温度が下がりやすい

- 攪拌が強すぎると雑味の原因にも

風味特性

Continuous Pouring (連続注湯)

蒸らし後、一定の速度で途切れず注ぐ方法。攪拌を抑え、温度を安定させる。

- 丸みのある、滑らかな口当たりになる

- 甘みが強調されやすい

- 再現性が高く、失敗が少ない

- フレーバーの輪郭が穏やかになりがち

- 注ぎの技術が未熟だと未抽出になりやすい

風味特性

「前半の濡れ」で失敗すると、後半でリカバリーできません。まずは蒸らし(ブルーム)の科学と“湯量3倍・1分”の意味から土台を固めるのが近道です。

私自身、同じ豆をパルスとコンティニュアスで淹れ比べてみたのですが、驚くほど風味が変わります。パルスでは香りが立ち上がり、コンティニュアスでは口当たりが丸くなる。この違いを意図的に操れることこそ、探求の面白さです。

どちらが優れているというわけではなく、豆の特性や目指す味わいに合わせてテクニックを使い分ける。そして、これらすべてのテクニックの根底にあるのが、世界的なコーヒー教育機関であるBarista Hustleが提唱する現代抽出理論の核心、「均一性(Evenness)」という概念です。

目標は、コーヒー粉の一粒一粒が、すべて同じレベルで抽出されること。抽出にムラがあると、カップの中には未抽出の「酸っぱい味」と過抽出の「苦く渋い味」が混在します。WDTツールの使用や丁寧な注ぎは、すべてこの「完璧な均一性」を達成するという一つの目的に収斂していくのです。

実験的なレシピや世界大会バリスタのアプローチを、ホームブリュー向けに翻訳した応用編としては、「抽出理論2.0|先進的抽出テクニックの研究ノート」を参照してください。

コーヒーの未来予報:海外で急成長する次世代トレンド

ホームラボでの探求を極めた先には、どのようなコーヒー体験が待っているのでしょうか。ここでは、当ブログの最重要方針である「海外トレンドの先行導入」に基づき、日本の市場ではまだ黎明期にある、コーヒーの未来を形作るであろう潮流を紹介します。

ファンクショナルコーヒー

マッシュルーム等を配合し、健康機能性をプラス。言及数は前年比4.2倍に。 (Tastewise.io調べ)

ブロックチェーン・トレーサビリティ

生産からカップまでを追跡。究極の透明性を実現し、生産者への還元を可視化。

AIパーソナライズ

AIがユーザーの味覚を分析し、最適な豆を推薦するサブスクリプションが人気に。

カーボンニュートラル農園

農園単位でCO₂排出量を実質ゼロに。環境への配慮が新たな付加価値となる。

これらの未来のトレンドは、コーヒーという一杯の飲み物が、風味の探求(ピュアリスト・サイエンティストの道)と、身体機能の最適化(ファンクショナル・バイオハッカーの道)という二つの方向に進化していく可能性を示唆しています。そして、その両方の根底に流れているのは、日々の儀式を自らの手で「コントロールし、最適化したい」という私たちの知的な探求心なのです。

結論:あなたの探求は、ここから始まる

本稿では、一杯のコーヒーが私たちのカップに届くまでの、壮大で科学的な旅路を紐解いてきました。もはや、美味しいコーヒーは偶然の産物ではないことを、ご理解いただけたはずです。それは、精製という名の設計思想、焙煎という名の化学反応、そして抽出という名の物理法則を理解し、応用した結果生まれる、必然の産物なのです。

私たちは、あなたがレシピの模倣者から、自らのキッチンラボで変数を操る科学者へと変貌するための、知識とツール、そして思考のフレームワークを提示しました。抽出コンパスという客観的な指標は、あなたの探求の旅における信頼できるコンパスとなるでしょう。WDTツールや次世代ドリッパーは、あなたの仮説を検証するための精密な実験器具です。

このピラーページは、あなたのホームカフェ&コーヒーラボにおける、foundational textbook(基礎教科書)であり、いつでも立ち返ることのできるリファレンスです。あなたの「ラボ」は、今、開かれました。

次は、実際の抽出手順や再現性の設計という「実験パート」に進んでください。

コメント