はじめに 🎉

皆さん、日本語って「生き物」みたいだと思いませんか?

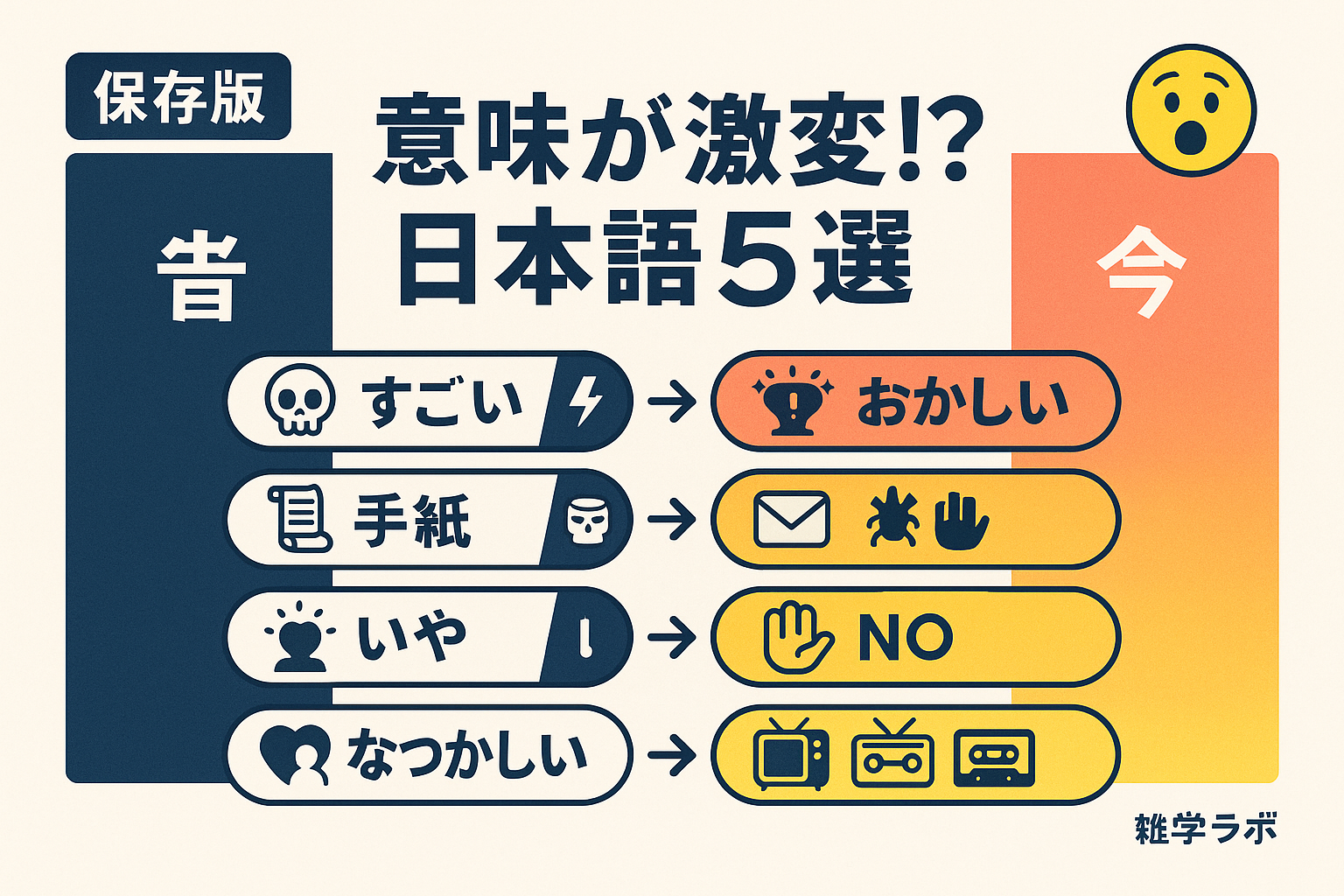

時代が変われば、言葉の意味もガラリと変化。時代の流れで進化しているかのように…。

「すごい=褒め言葉」だと思っていたら、昔は「恐怖の対象」だったり…。

「手紙=郵便物」だと思っていたら、平安時代ではLINEみたいな“ただの伝言ツール”だったり…。

この記事では、そんな 「今と昔で意味が全然違う日本語」5つ を、エピソードとユーモアを交えながらご紹介します。

読んだあと、絶対に誰かに話したくなるネタばかりですよ✨

「すごい」

昔:恐ろしい、身の毛もよだつほど怖い

今:素晴らしい、感動的

現代人の感覚だと「すごい!」は100%ポジティブ。もしくは、「すごく〇〇」で強調。

でも戦国時代の武士の日記には「敵の兵の猛攻はすごし」とあり、これは「やばい、怖すぎる!」の意味。

井原西鶴の『好色一代男』にも「すごき男なり」と出てきますが、これも「恐ろしい男」のこと。

つまり、もし戦国武士が現代にタイムスリップして映画館に行ったら、

「この映画、すごい!」=「敵襲か!?退けーーーッ!」となるわけです😂

👉 個人的に「すごい」は日本語史のなかで一番ギャップが笑える単語だと思います。

「おかしい」

昔:滑稽、面白い

今:変だ、間違っている

現代人が「おかしいよ!」と言えば「ミスってるよ」のニュアンス。

でも江戸時代の戯作や浮世絵では「おかしうて笑ふ」とあり、要は「めっちゃ面白い!」のこと。

『浮世風呂』でも「おかしきことなり」とあり、失敗じゃなく爆笑ポイントを示しています。

👉 もし江戸っ子が現代人の会話を聞いたら…

A:「この文章、おかしいよ!」

B:「おぉ〜ウケるウケる🤣」

…いや、笑ってる場合じゃない。赤ペン先生呼んでこい。笑

「手紙」

昔:書状全般、報告や伝言も含む

今:郵送用の文書

「手紙」というとラブレターや暑中見舞いをイメージしますよね。

でも平安時代の日記には「朝、父上に手紙を参らせよ」とあります。

つまり当時の「手紙」は、いまのLINEとほぼ同じ感覚。

「既読スルー」ならぬ「使者スルー」もあったんでしょうか(笑)。

👉 ちなみに私は、手書きの年賀状を出すのが年に一度の“昔の手紙派”です。

普段はLINEで「了解!」しか返さないくせに、年末だけ急に筆ペン持ち出すの、ちょっと滑稽ですよね。

「いや」

昔:感嘆、強調(=なんて美しい!)

今:否定、拒否

現代人の「いや」は「違う」「ノー」の意味。

でも平安時代の『土佐日記』には「いや、これは美しき景色なり」と登場。

これ、全然否定じゃなくて「いや〜本当に美しい!」という強調です。

👉 だから昔の和歌を現代の感覚で読むと、

「いや、桜が咲きにけり」=「やっぱり桜はダメだったのか…」みたいな誤読が起きる。

全然違う!😂

「なつかしい」

昔:慕わしい、恋しい

今:昔を思い出して心地よい

「なつかしい〜」と現代人が言うと「小学校の給食の味!」くらいのノスタルジー。

でも平安時代の和歌では「なつかしき人の姿」と使われ、これは「恋しくて会いたい」という熱量の高い表現です。

👉 つまり昔の「なつかしい」は“青春真っ只中のラブソング”レベル。

現代の「なつかしい給食」とは温度差がすごい(笑)。

言葉の変化を楽しむ小まとめ 💡

昔→今の意味の対比を表すと

- 「すごい」 恐怖 → 賞賛

- 「おかしい」 爆笑 → 間違い

- 「手紙」 書状全般 → 郵便物

- 「いや」 感嘆 → 否定

- 「なつかしい」 恋しい → 懐古

言葉って、文化や生活習慣が変わると意味まで変わっちゃうんですね。

最後に ✨

私たちが普段「当たり前」と思って使っている日本語も、実はタイムスリップすれば全然通じないかもしれません。

昔の人と現代人が会話したら、間違いなくツッコミ合戦になるでしょう🤣

👉 この記事を読んだら、ぜひ友達に試してみてください。

「ねぇ知ってた?“すごい”って昔は“怖い”意味だったんだよ!」

こういう豆知識って飲み会でも会話が盛り上がる鉄板ネタなんです。

他の日本語雑学はこちら↓↓

コメント