「これは、本当にコーヒーなのか?」

まるで赤ワインのような芳醇さ、シナモンを思わせる刺激的な香り、あるいは南国の果実が弾けるような鮮烈な味わい。もしあなたが、これまでのコーヒーの概念を覆すような一杯に出会ったことがあるなら、それは「嫌気性発酵(けんきせいはっこう)」という、特別な工程を経たコーヒーだったのかもしれません。

私自身、初めてこのコーヒーを口にした時の衝撃は今でも鮮明です。その複雑で豊かな香りに、「コーヒーの可能性はまだこんなにも広がっているのか」と心から感動しました。しかし、その感動と同時に「一体何が起きているんだ?」という純粋な科学的好奇心が湧き上がってきたのです。

近年、専門店のメニューでこの言葉を見かける機会は格段に増えました。しかし、その一方で「カーボニックマセレーション」や「インフューズド」といった、さらに複雑な用語も現れ、その違いが分からず混乱している方も多いのではないでしょうか。

ようこそ、「家淹れ珈琲研究所」へ。

このレポートでは、単なるトレンド解説に留まりません。この革新的なプロセスに科学のメスを入れ、微生物が織りなす風味生成の仕組みから、驚くべき誕生の物語、そしてご自宅でその真価を最大限に引き出す方法まで、体系的に解き明かしていきます。

読み終える頃には、あなたは単なる消費者ではなく、その背景にある科学と物語を理解し、自信を持って豆を選び、その魅力を引き出すことができる、真のコーヒー探求者となっていることでしょう。

コーヒー界の革命?話題の「嫌気性発酵」は目的が違う

スペシャルティコーヒーの世界で注目を集める嫌気性発酵。なぜこれほどまでに革命的と言われるのでしょうか。その答えは、従来の精製方法との「目的」の根本的な違いにあります。

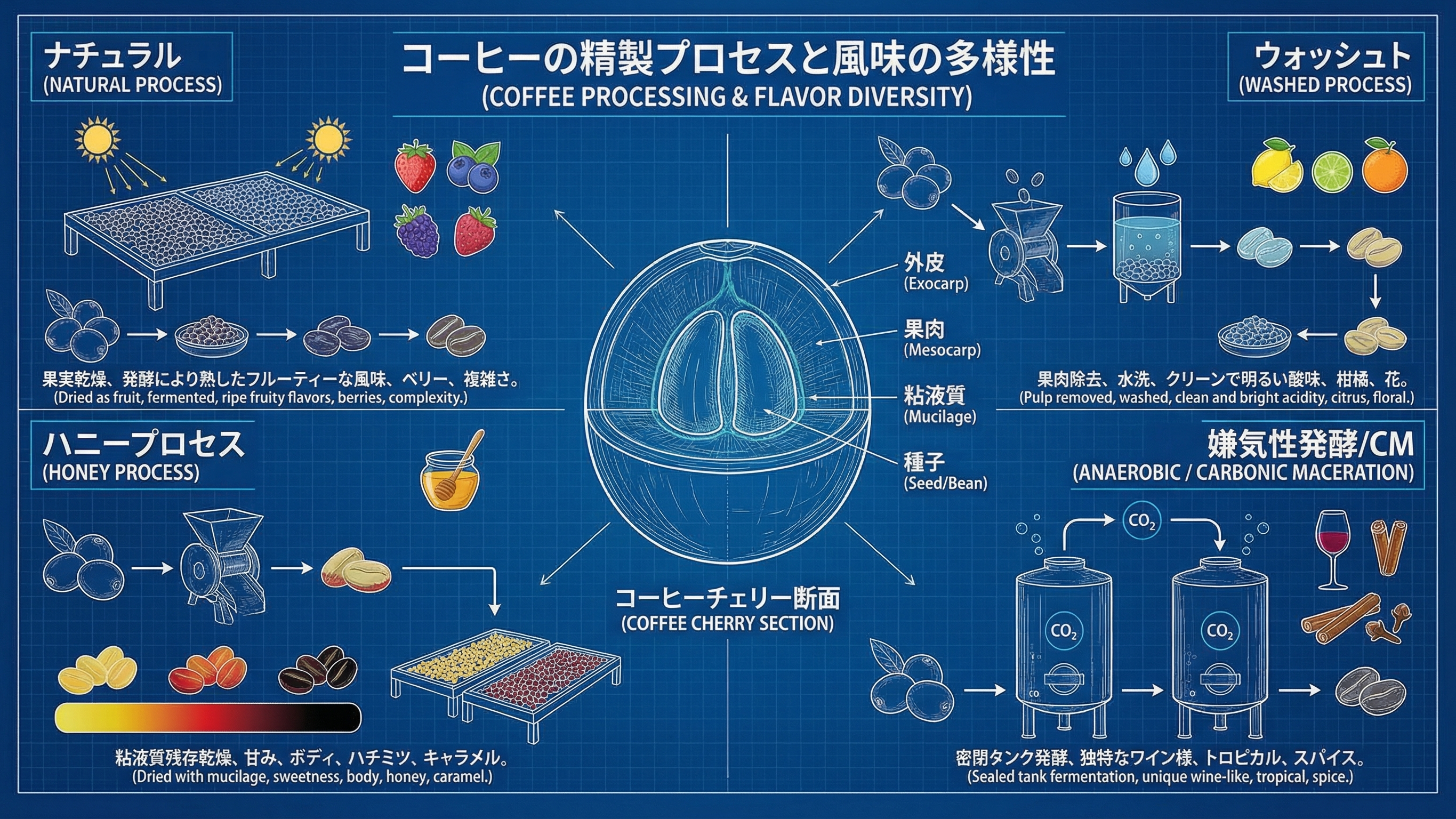

これまで主流だったウォッシュド(水洗式)やナチュラル(乾燥式)といった精製方法の主な目的は、コーヒーチェリーの果肉や粘液質(ミューシレージ)を取り除き、中にある種子、つまりコーヒー豆を効率よく取り出すことでした。そこでの発酵は、あくまで豆を取り出すための副次的な工程に過ぎませんでした。

しかし、嫌気性発酵はこの前提を覆します。これは、豆の周りにある糖分を、意図的に「素晴らしい風味に変換する」ために設計された、極めて積極的で管理されたプロセスなのです。目的は除去ではなく「創造」。この発想の転換は、酸素を遮断した環境でぶどうを発酵させ、特有の風味を引き出すワイン醸造の技術から大きな着想を得ています。

この技術により、生産者は単なる農作物の作り手から、微生物の活動を精密にコントロールし、狙った味わいを創り出す「味わいの設計者」へと、その役割を進化させているのです。

目的がまったく違う

従来の精製は「豆を取り出すための発酵」。嫌気性発酵は「狙った香りや甘みを生成するための発酵」。

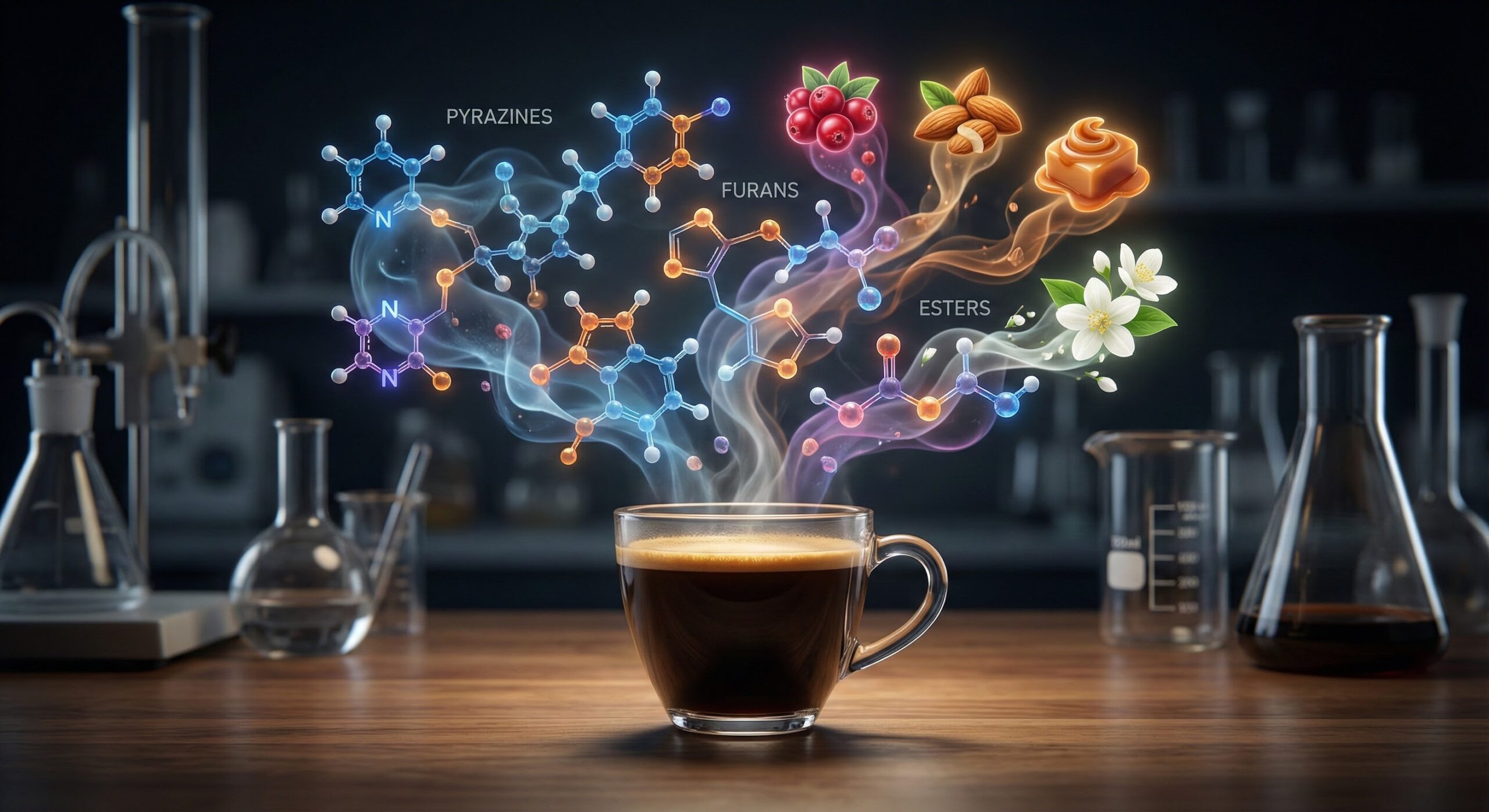

なぜあんな味に?風味(フレーバー)が生まれる科学的メカニズム

アナエロビックコーヒーが持つ、あの驚くほど個性的な風味は、魔法や偶然の産物ではありません。それは、酸素が遮断された特殊な環境下で繰り広げられる、微生物たちの生命活動がもたらす緻密な生化学的プロセスの結果なのです。

このプロセスの主役は、コーヒーチェリーの果皮や果肉に自然に存在する微生物、主に酵母(イースト)と乳酸菌です。代表的なものには、Pichia属やSaccharomyces属の酵母、Lactobacillus属やLeuconoc属の乳酸菌などが挙げられます。

通常の酸素がある環境では、多種多様な微生物が生存競争を繰り広げます。しかし、タンクを密閉して酸素を奪うことで、環境は一変します。酸素を必要としない、あるいは酸素がない環境を好む特定の嫌気性微生物が優勢となり、活動を活発化させるのです。この意図的な生態系の変化こそが、独特の風味を生み出す第一歩となります。

酸素のない環境で優位に立った微生物たちは、果肉に含まれる糖分をエネルギー源として、通常とは全く異なる代謝活動を始めます。この過程で生成されるユニークな副産物がコーヒー豆に吸収され、特有の風味の源となるのです。

- 有機酸 乳酸菌の働きによって乳酸が多く作られます。これは従来のシャープな酸味とは異なり、ヨーグルトのようなまろやかでクリーミーな口当たりをもたらします。

- アルコールとエステル 酵母がアルコール類を生成し、さらにこれらが有機酸と反応することで揮発性の高い「エステル」が生まれます。エステル類は果物や花の香りの主成分であり、トロピカルフルーツや熟したベリー、赤ワインのような芳醇な香りの直接的な原因です。

- スパイス系フレーバーの前駆体 特定条件下では、シナモンやクローブを思わせる香りのもとになる化合物が生成されます。これらが焙煎中に変化し、特徴的なスパイス香として感じられることがあります。

香りの感じ方や、ロースト中にこれらの成分がどう変化していくかは、「コーヒーアロマの科学」で、もう少し踏み込んで解説しています。

生産者は、発酵時間(長いものでは120時間を超えることも)、タンク内の温度、pH(酸性度)といった変数を厳密に管理します。まるで科学者のように微生物の活動を「操縦」し、狙った通りの風味を設計しているのです。

コーヒーチェリー

糖分(エサ)

微生物(主役)

発酵系の“華やかさ”は、飲むだけじゃなく「別の形」で体験すると輪郭が掴みやすいです。固形コーヒーの検証はこちら。

Mokable(モカブル)レビュー|フルーティが刺さる人・刺さらない人

レビュー.jpg)

物語で知る嫌気性発酵の誕生 コスタリカの一人の青年から始まった

これほど科学的で革新的な技術は、最先端の研究施設で生まれたのだろう。そう考えるのが自然かもしれません。しかし、嫌気性発酵の起源は、無菌室のラボではなく、土の匂いがするコーヒー農園にありました。その立役者は、著名な科学者ではなく、コスタリカの一人の好奇心旺盛な青年だったのです。

彼の名はエステバン。当時、彼は多くの小規模生産者が集まる「カフェ・de・アルトゥラ」という組合で働いていました。常に「これを試したらどうなるだろう?」と考える探求心旺盛な彼は、既存の精製方法に満足せず、密閉した容器でコーヒーを発酵させるという、当時としては前代未聞の実験に乗り出します。

彼は誰にも知らせず、この「秘密のバッチ」を作り続けました。そしてある日、完成したコーヒーを、何食わぬ顔で上司とのテイスティングの席に紛れ込ませたのです。

「このコーヒーは一体何だ!?」驚愕した上司の第一声

その衝撃的な味わいは、これまでのコーヒーの常識を覆すものでした。この瞬間こそが、アナエロビック・ファーメンテーションが世界に産声を上げた瞬間でした。彼らはこの実験的なコーヒーを「エル・ディアマンテ(ダイヤモンド)」と名付け、2014年のコスタリカ・カップ・オブ・エクセレンス(COE)に出品。結果は、見事7位入賞という快挙でした。この成功はコーヒー業界に激震を走らせ、世界中の生産者に、品質向上のための新たな道筋を示したのです。

【重要】これ、間違えてない?紛らわしい精製方法(プロセス)を徹底比較

嫌気性発酵が切り拓いた実験的な世界は、日進月歩で進化しており、それに伴い新しい専門用語も次々と生まれています。消費者にとっては、これらの違いを正確に理解することが、本当に価値のある一杯を見極める鍵となります。ここでは、特に混同されがちなプロセスとの違いを、家淹れ珈琲研究所が科学的根拠に基づき明確に解説します。

嫌気性発酵 vs 炭酸ガス浸漬法(カーボニック・マセレーション)

この二つは最も混同されやすいプロセスですが、その違いは「無酸素空間の作り方」にあります。どちらも酸素を遮断した密閉容器内で発酵が行われますが、その環境づくりのアプローチが根本的に異なるのです。

- 嫌気性発酵 タンクを密閉した後、微生物が糖を分解する過程で自然に発生する二酸化炭素によって容器内の酸素が徐々になくなり、無酸素状態が作られます。

- 炭酸ガス浸漬法 (Carbonic Maceration) 容器を密閉した後、外部から人為的に二酸化炭素をタンクに充填し、強制的に酸素を追い出します。この手法は、フランス・ボジョレー地区のワイン造りで知られ、コーヒーチェリーの細胞内部での酵素分解を促し、キャンディーのような独特の甘みを生み出すことを目的としています。

炭酸ガス浸漬法(カーボニック・マセレーション)については、詳しくは別記事「カーボニックマセレーションとは?アナエロビックとの違いを科学的に解明」で解説しています。

嫌気性発酵 vs 香り付けコーヒー(インフューズド)

これは最も重要な区別です。両者の違いは、「発酵」か「添加」かという根本的な思想の違いにあります。

- 嫌気性発酵 風味の源は、あくまでコーヒーチェリー自体が持つ糖分と、そこに自生する微生物です。外部から風味を持つ物質を一切加えることはありません。

- 香り付けコーヒー (Infused) 発酵タンクにコーヒーチェリーと共に、シナモンスティック、フルーツの果肉、香辛料といった副材料を意図的に投入する加工方法です。目的は、これらの外部の香りをコーヒー豆に染み込ませることです。

見分けるヒントとして、ラベルの風味表記が役立ちます。もし「シナモンロール」「パッションフルーツ・キャンディー」といった、コーヒー単体では生まれにくいほど具体的で強いフレーバーが並ぶ場合、それはインフューズドコーヒーの可能性が高いと言えます。

ひと目でわかる!3つの主要な精製方法(プロセス)比較表

| 嫌気性発酵 (Anaerobic) | 炭酸ガス浸漬法 (Carbonic Maceration) | 香り付け (Infused) | |

|---|---|---|---|

| 基本原理 | 🦠微生物による 発酵 | 💨細胞内酵素分解 +発酵 | 🌿香りの 添加・浸透 |

| 風味の源 | コーヒーチェリー 自体 | コーヒーチェリー 自体 | 外部から加えた 副材料 |

| 無酸素空間の作り方 | 微生物が作る 自然発生CO₂ | 外部から CO₂を充填 | プロセスによる (必須ではない) |

| キーワード | 赤ワインのよう 複雑な果実味 | キャンディーのよう シルキーな質感 | シナモンそのもの 直接的な香り |

インフューズド・コーヒーの定義や賛否、家庭での楽しみ方は、「インフューズドコーヒー完全ガイド〖2025年最新〗」で詳しく整理しています。

海外では常識?嫌気性発酵の先を行く最先端プロセス

家淹れ珈琲研究所の重要なミッションの一つは、「海外で需要が伸びているが、日本ではまだ浸透していない」先進的な情報を提供することです。嫌気性発酵がコーヒープロセスの制御への扉を開いたとすれば、今、世界のトップ生産者たちはその扉の先で、さらに精密で創造的な手法を探求しています。ここでは、次世代を担う最先端のプロセスを紹介します。

Advanced Processes

嫌気性発酵の先で生まれた「精密プロセス」たち

嫌気性発酵で開いた扉の先では、時間・温度・乾燥・微生物といった条件をさらに細かくコントロールする 実験的なプロセスが生まれています。ここでは代表的な 4 つを、ざっくりイメージで整理します。

一度水洗したあと、さらに清浄な水に浸して 2 回目の発酵を行う手法。 余分な要素をそぎ落としながら酸のレイヤーを重ねることで、クリーンさと複雑な酸味を両立させます。

嫌気性発酵のあと、低温で 60 日以上かけてゆっくり乾燥させるプロセス。 急がず水分を抜くことで、発酵で生まれた繊細な香りを豆の内部にぎゅっと閉じ込めます。

発酵タンク内の温度をあえて高めに設定し、微生物の活動をブーストする手法。 ブラウンシュガーやラム酒を思わせる、厚みのある甘さとスパイス感に振れやすくなります。

農園固有の優れた微生物だけを研究室で培養し、「スターター」としてタンクに加えるアプローチ。 その土地らしさを強く押し出しつつ、ロットごとの再現性も高めようとする試みです。

これらの進化は、コーヒー精製における「精密農業」への明確なシフトを示しています。生産者はもはや、酸素の有無というマクロな環境を制御するだけでなく、時間、温度、乾燥速度、そして微生物の種類というミクロな変数までをも自在に操り、芸術品のような一杯を創り上げているのです。

こうした実験的プロセスも、コーヒー精製の大きな地図の上に位置づけて見ると分かりやすくなります。

伝統的なウォッシュト/ナチュラルから、嫌気性発酵やインフューズドまでを整理した全体像は、「コーヒー精製方法ガイド|味の違いは『発酵』にあり」で解説しています。

自宅でプロの味を再現!嫌気性発酵コーヒーの選び方と淹れ方

最先端の科学と生産者の情熱が詰まった嫌気性発酵コーヒー。その真価を体験するためには、適切な豆を選び、そのポテンシャルを引き出す抽出法を知ることが不可欠です。私自身、初めてアナエロビックを飲んだ時の「これは本当にコーヒーなのか?」という衝撃は今でも忘れられません。その感動を、ぜひご自宅でも味わってみてください。

精製方法やインフューズド/アナエロビックの有無によって、同じ産地でも味の方向性は大きく変わります。こうした情報をパッケージからどう読み解くかは、こちらの記事で整理しています。

最初の豆の選び方 産地と風味(フレーバー)ノートで選ぶ

まずは信頼できるお店で、自分の好奇心を頼りに選んでみましょう。

- 注目の生産国 この革新的なプロセスは世界中で試みられていますが、特にコロンビア、コスタリカ、エチオピア、パナマといった国々は、高品質なアナエロビックコーヒーの産地として知られています。

- ラベルを読み解く 最良のガイドは、焙煎店(ロースター)が提示する風味の紹介文です。「赤ぶどう」「カシス」「パパイヤ」「リキュールチョコレート」といった、あなたの好奇心を刺激するキーワードを探しましょう。

- 価格帯の目安 日本国内のオンラインストアでも多様な豆が手に入りますが、価格は100gあたり1,000円台後半から、希少なものは4,000円以上と、一般的なコーヒー豆よりは高めです。まずは少量から試してみるのがおすすめです。

なお、「スペシャルティ」と呼ばれるクラスの豆がどう定義されているかや、

スコア80点の意味が気になる方は、「スペシャルティコーヒーの基準とは?」もあわせてご覧ください。

ポテンシャルを引き出す抽出レシピ 粕谷哲氏「4:6メソッド」の応用

嫌気性発酵コーヒーは風味が非常に強く複雑なため、抽出を誤るとその個性が渋滞し、雑味として感じられてしまうことがあります。そこで推奨したいのが、2016年のワールド・ブリューワーズ・カップ王者である粕谷哲氏が考案した「4:6メソッド」です。抽出を「味の調整」と「濃度の調整」に明確に分離することで、誰でも再現性高く、狙った味作りを可能にします。

ポイントは、お湯の温度を少し低め(88℃〜90℃)に、そして豆の挽き目を粗めにすること。高温すぎると繊細な香りが飛んでしまい、細かすぎると強い成分が出すぎて渋みの原因になるからです。

アナエロビック向け「4:6メソッド」応用レシピ

コーヒー粉 20g (粗挽き) / お湯 300g (88〜90℃)

1投目 50g → 2投目 70g。1投目を少なくすることで酸味を抑え、甘みを強調します。

3回に分け、60gずつ丁寧に注ぎます。段階的に優しく抽出することで、透明感のある風味を引き出します。

ドリッパーを外し、サーバーを軽く回して濃度を均一にしてからカップに注ぎます。

高価な嫌気性発酵の豆は、買ったあとの保存も大切です。

酸化や湿気を防ぐ具体的な保存ルールは、コーヒー豆の保存は真空容器が最強?酸化と湿気を防ぐ完全ガイド」で詳しくまとめています。

まとめ

最後に、本記事の内容を簡単に振り返りつつ、次の一歩のヒントを整理します。

この記事のポイントおさらい

- 嫌気性発酵は「豆を取り出すための発酵」ではなく、「風味を設計するための発酵」という発想転換から生まれたプロセスである。

- 密閉環境のなかで酵母や乳酸菌が糖を分解し、乳酸・アルコール・エステルなどの成分を生み出すことで、赤ワインやトロピカルフルーツのような独特の香味が形づくられる。

- 二段階発酵や低温長時間乾燥、高温嫌気性発酵、特定微生物添加といった最先端プロセスは、時間・温度・乾燥・微生物などの変数をさらに細かくコントロールする試みであり、コーヒー精製が「精密農業」に近づきつつあることを示している。

次にやること

- 気になる産地(コロンビア、コスタリカ、パナマなど)と予算感を決めて、「最初の一袋」として試してみたい嫌気性発酵コーヒーを一つ選ぶ。

- 本記事のレシピをベースに、湯温・挽き目・抽出時間を一度に一項目ずつ変えながら、好みのバランスに近づくように調整してみる。

- 飲みながら、「これはどのプロセスで、どんな微生物や発酵条件が関わっているのか?」とラベル情報を読み解き、味と背景をセットで楽しむ習慣をつくる。

もっと深く知りたい方へ

「豆選び」だけでなく、抽出側のコントロール(粉の粗さ・お湯の温度・抽出比率など)もまとめて押さえたい方は、 【科学で解説】ホームカフェで味が決まる全法則 もあわせて読んでいただくと、今日からの一杯がぐっと再現しやすくなります。

精製方法の全体像から整理したい方は、ウォッシュト/ナチュラル/ハニー/嫌気性発酵などをひとつの地図としてまとめた コーヒー精製方法ガイド|味の違いは「発酵」にあり をどうぞ。

コメント